José Sarney

Ai se eu te pego!

O inverno, como aqui chamamos o tempo das chuvas, sempre fez parte da cultura do Maranhão – e o Amapá – como uma época em que muda o ânimo das pessoas, dos bichos e da terra. As primeiras chuvas trazem nos pingos d´água um gosto da alegria. Reclama-se dos transtornos que elas causam, mas são recebidas com satisfação.

Mais do que na capital, elas representam uma cultura do interior ligada à fertilidade, à dimensão da safra, à chegada das primeiras espigas, às festas do milho verde, das canjicas, das pamonhas e dos bolos de milho.

Lembro-me como ficaram indeléveis na memória da minha infância em São Bento as expressões de todos “os campos estão enchendo”, perigo das cobras fugindo das águas e invadindo as casas; os pássaros de arribação que chegavam, como os jaçanãs, as marrecas, os mergulhões, os socós e os peixes: jejus, acarás, bagrinhos.

Lembro-me bem quando aqueles véus opacos de rajadas de chuva começavam a cair no campo aberto e ficando verde, com os brotos que nasciam da canarana, do arroz brabo, do andrequicé. O coro dos sapos, na sua linguagem das contas, os pequenos gritando “dois mais dois”, os maiores respondendo “quatro” e os outros “quatro mais quatro”, “oito” e então a saparia geral a gritar ” oito mais oito “, e todos em zoada geral: “dezoito, dezoito, dezoito……”. Então, entrava o sapo velho com todas as forças de sua garganta de sapo, proclamava: “Tá errado, tá errado…” E nós meninos, brincando de sapo na cantoria que eles entoavam. As muriçocas chegando, os besouros, o ritual da queima de estrume de boi para afastá-los. Tudo isso eu falo não com um sentimento de saudade, mas de nostalgia. Nada mais definitivo em todos nós, do que o tempo de menino e menino da Baixada tem o inverno, o campo, os bichos e os capins como lembranças indeléveis. Quando o inverno era dessas chuvas de pingo grosso que doía na costa quando tomávamos os eternos “banhos de chuva”, dizíamos que era “inverno tradicional”, forte e de todos os dias e aqueles de tempo cinzento, de chuvinha rala, essas que duravam o dia todo, era a voz do meu avô que dizia: “Este é o inverno criador, bom para o gado, pois não alaga tudo de uma vez só”.

O homem mexeu com tudo e fez cidades nas beiras do rio e nas grandes, com asfalto e calçamento, não deu mais condições da água infiltrar-se para formar o lençol freático, e então vêm as enchentes que param tudo, invadem as pobres residências e se vê repetir a cena diária das televisões, das ruas serem rios e dos desastres das barreiras com dramas e tragédias familiares.

Há o velho provérbio nosso de “abril chuvas mil, maio trova e raio”.

Todos os dias quando falo com São Luís é minha primeira pergunta: já chovendo muito? E a resposta “às vezes sim, às vezes não”, com as justificativas de que tudo está mudando.

E o tráfego da cidade cada vez mais caótico. Já sem água é difícil, “que dirá com as ruas alagadas e os buracos que a Prefeitura não tapa”.

Pergunto por Roseana e me dizem que está no interior no governo itinerante. Respondo: “Com essa chuva toda”. Mas ela me liga e diz: “Temos de inaugurar os hospitais, quase todos prontos e meu governo tem de funcionar até debaixo d´água”.

Ah! Inverno da minha infância: “Ai se eu te pego!”.

Esquecer e lembrar

Os psicanalistas apresentam como certeza que a gente não esquece as coisas pelas quais guarda interesse e esquece as que não nos interessam. A memória se encarrega dessa diabólica lei seletiva.

Isso para a política é trágico, porque o bem que se faz é logo esquecido, e os inimigos ficam inventando sempre o mal que não se fez. O Senador Vitorino Freire, que marcou sua chefia política com mão de ferro, dizia adotar em relação aos adversários a seguinte conduta: “Quando meus inimigos não têm rabo, eu ponho rabo neles.”

Estas considerações me ocorreram com a leitura de uma pesquisa feita na Inglaterra sobre a notável figura de Winston Churchill, considerado por seus biógrafos como o maior estadista dos tempos modernos. Churchill salvou a humanidade da tragédia da Segunda Guerra Mundial, resistindo ao nazismo. Pois essa pesquisa procurou saber o que o povo pensava sobre seu grande líder e herói.

Os historiadores modernos consideram que a Segunda Guerra Mundial foi vencida pelo sangue dos russos (que perderam mais de vinte milhões de vidas!) e pelo dinheiro dos americanos, que contribuíram com armas, aviões, tanques e todo equipamento bélico necessário, esquecendo o grande vencedor, Churchill.

Pois bem, qual a surpresa quanto ao resultado da pesquisa? Ela revela que a maioria do povo, sobretudo os mais jovens, esqueceu o grande líder. Ao inquirirem sobre quem era Churchill, os pesquisadores foram surpreendidos com a resposta da maioria de que “era o cachorro que figurava no anúncio do charuto Churchill”, massificado pela mídia — a publicidade do cigar que homenageava o estadista misturara dois símbolos seus: o charuto, de que não se separava, e a característica do buldogue de não largar sua presa.

Quando li isto, resolvi que já era tempo de lembrar um pouco aos mais jovens, que não conhecem a história do Maranhão, qual foi a minha contribuição para retirar o Estado do atraso e, ao mesmo tempo, planejar uma infraestrutura capaz de trazer desenvolvimento para ele. Se aquilo acontecia com o maior estadista inglês, o que não aconteceria com este modesto maranhense de Pinheiro, que foi Governador e Presidente, tão atacado, injustiçado, combatido e vilipendiado político, que dedicou toda sua vida a trabalhar pelo Maranhão?

Por isso, vou utilizar esta coluna dedicada aos leitores para dizer das coisas de que hoje ninguém lembra, nem os jovens podem lembrar, pois não viveram naquele tempo, não viram e não sabem o que era o Maranhão em 1966, quando assumi o Governo do Estado.

Assim, na próxima semana vou tratar da organização administrativa e poderei afirmar, com orgulho, que nada que existe no Maranhão atual deixou de passar pela contribuição de minhas mãos.

ERRAMOS: Também quero fazer uma reparação com o Deputado Hildo Rocha, um dos melhores parlamentares de nossa Bancada, pela omissão injustificável que cometi em meu artigo sobre a Base de Alcântara, quando deixei de citá-lo, pois foi ele quem, na Câmara dos Deputados, foi o Relator do Acordo e a peça chave para esse ser aprovado.

Saci e carcará

A Aeronáutica está na ordem do dia. Das Forças Armadas, é a mais nova, a mais carente de tradição e mais desejosa de afirmação na conjugação dos mecanismos da guerra moderna. Na única vez que estive com Osvaldo Aranha, velho e legendário homem público brasileiro, cabeleira branca, gestos largos, ele falou-me sobre o suicídio de Getúlio Vargas e ligou a República do Galeão à modernidade da FAB e sua busca de afirmação.

As Forças Armadas pagam um preço alto pelos rescaldos da Revolução de 64, que já é passado histórico, e os que a fizeram morreram ou saíram da visibilidade nacional. Remanesceu um certo e difuso ressentimento institucional, com prejuízo à segurança nacional e com o descuido de nossa defesa. Os recursos destinados ao setor estão na escala da pobreza absoluta. Forças Armadas democráticas não prescindem da necessidade de serem fortes, sem militarismo, que é a agregação do poder político ao poder militar. O poder civil é a síntese de todos os poderes e tem que estar apoiado num dispositivo de segurança de forte respeito estratégico militar, em níveis interno e externo.

Vamos à Aeronáutica. Ela foi pioneira na tentativa de dominar tecnologia aeroespacial. Desde 1950, existe o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, referência na formação de recursos humanos. Depois veio o Centro Técnico Aeroespacial, com os seus Institutos de Aeronáutica e Espaço e de Estudos Avançados, Fomento e Coordenação Industrial. Desse conjunto saiu o projeto da Missão Espacial Completa Brasileira (MECB), para lançar com tecnologia nacional foguetes e satélites. Foi uma luta árdua. Desenvolveram-se os foguetes Sonda 1, 2, 3 e 4. Lutou-se contra restrições internacionais, embargos, proibições. O Inpe, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, com os mesmos embaraços, ficou com a responsabilidade dos satélites, e o CTA, os vetores.

O projeto agoniza. Falta dinheiro, falta uma política de pessoal. Não seguramos os nossos cientistas e não temos condições de recrutar outros. O engenheiro Jaime Poscov, nosso Von Braun, dedicou toda a vida a esse projeto e foi aposentado com vencimentos de R$ 920…

Perdemos o Saci 1 e o 2. Mas lembremos que os americanos tiveram centenas de fracassos e não desertaram. Recentemente, ocorreram as perdas das sondas a Marte, programa de milhões de dólares. O foguete francês Ariadne 2, de US$ 8 bilhões, também não obteve êxito.

O Brasil tem a base de Alcântara que, pela localização, consome a metade de propelente e carrega o dobro de carga útil que vai ao espaço. Não podemos jogar fora esse trunfo. Vamos prestigiar a FAB e o Programa Espacial Brasileiro, e não maldizer pequenos insucessos, desprezando o idealismo e a garra da Força Aérea Brasileira, que tem prestado grandes serviços ao país. A MECB não pode desaparecer e deve ter ajuda para continuar.

Não gosto, no programa espacial, do nome do satélite: Saci, personagem lendário e simpático, mas não destinado a voar. Temos de trocar para outro, talvez Gavião; melhor, Carcará, bicho danado que, no dizer de João do Vale, “avoa que nem avião”.

As chuvas

As notícias cansaram-se nas festas e louvações do fim do ano. Estamos na fase em que os jornalistas chegam às redações, puxam os cabelos e gritam: “Não acontece nada!”. O inusitado fica por conta dos aguaceiros que desabaram sobre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. O assunto é a chuva.

As águas sempre foram um mistério para os homens. No princípio, só elas existiam. O Gênesis guarda, na sua beleza poética, a dimensão que tiveram no processo da criação: “O espírito de Deus boiava sobre as águas”, com “monstros marinhos e todos os seres viventes, os quais as águas produziram com abundância”. A ciência confirma que a vida começou na água. Eram extraordinários o medo e o fascínio que elas exerceram na história do homem. E mais misteriosas eram as águas quando vindas do céu. Noé escapou da maior delas. Eram manifestações de deuses e demônios. O tempo começou a ser contado pela periodicidade das chuvas, suas ligações com a Lua, os prenúncios que davam ao mundo.

O que as chuvas não inspiraram na mitologia, na literatura, nas artes? Os vedas, no relato dos deuses hindus, falam dos poderes de Indra, deus da chuva, filho de Aditi, irmão de Agni, deus do fogo. Indra faz “a terra tremer, esmaga cidades, fortalezas; então, as águas presas são soltas e descem as torrentes à terra, e os rios transbordam rolando e espumando…”.

Foi esse deus que desabou sobre Minas e obrigou o governador do Estado a mudar a sede de seu governo para Pouso Alegre e fez o presidente esquecer as bolsas, o desemprego e as reformas para caminhar na lama, alípede, e ouvir relatos dramáticos dos estragos provocados pela fúria das águas. Foi a Itajubá. E as chuvas desencadearam uma crise política entre governo estadual e federal, com efeitos vocabulários, desarquivada a palavra “anfótero”, até então esquecida nos dicionários. O mesmo fez Benedito Valadares quando, há 40 anos, resgatou a palavra “boquirroto”, que, renascida, atualizou-se e está jovem.

Heredia, poeta hispano-americano que nasceu em Santiago de Cuba, tem um poema em que exclama: “Que rumor! É a chuva? / Desatada sai a corrente e escurece o mundo / céu, nuvens e colinas, caro bosque / onde estás?”. No Maranhão, Almeida Braga, parnasiano dos bons, diz que as chuvas são “provindas dos ares, dos astros, caídas em globos argentes de um puro brilhar”.

Mas nem só de desgraças e versos vivem as chuvas. No Nordeste, se chove o mundo muda. Muda a natureza, mudam as pessoas. Os bichos e gentes gritam de alegria e ninguém reclama das águas. Pode chover à vontade, fazer estragos e provocar desabrigos. Todos querem se molhar. E o nordestino diz feliz: “Está morrendo sapo afogado”. Os lagos e açudes enchendo, arroz brabo, andrequicé, canarana. Aves de arribação chegando, patos, marrecos, jaçanãs batendo asas para secar as penas. Tudo é festa.

Águas do Nordeste! Jamais antóferas, nem didonianas. Jamais espadongam. E nossos olhos para elas nunca serão de esoforia.

Louvemos a Mãe de Deus

Numa mulher não se bate nem com uma flor” — esse era o mantra da minha geração. A mulher era o objeto maior da criação. Ninguém tem vida senão através de uma mulher, a criatura mais adorável do mundo, nossa mãe.

O Novo Testamento tem uma protagonista, ao lado de Jesus Cristo, que é Maria. Nossa Senhora é a personagem essencial no nascimento e na morte de seu Filho. Ao receber o anúncio do Anjo Gabriel, Maria responde com o mais belo dos hinos:

“A minha alma exalta o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador! Pois Ele contemplou sua serva humilde. Pois desde agora e para sempre me considerarão bem-aventurada.” (Lc 1,47-48)

A imagem mais desoladora que já houve é a da Mãe com Deus exangue em seus braços. Assim, resolvi que a minha mensagem de Natal fosse uma exaltação Mariana. Não podemos entender que o homem se volte, numa sequência iníqua, a cometer, de uma maneira brutal e permanente, violência contra as mulheres.

Que o Natal, cuja figura principal é o Menino Jesus nascido de Maria, ícone da família, não permita que aquela que ele criou para ser a companheira do homem, para que ele não vivesse a solidão do mundo, se transforme em sua vítima, ensanguentada e morta pela maldade do homem.

Nada mais revoltante e ao mesmo tempo humilhante para os homens que a enxurrada de notícias sobre agressões às mulheres, vítimas do ciúme, da dependência familiar, do desajuste, do parceiro violento, do alcoolismo ou até mesmo de formas doentias de desejo sexual, como masoquismo e sadismo — o encontro de satisfação com a dor dos outros, perversão dos sentimentos cuja existência está documentada desde a antiguidade.

O Natal é a festa da família, da solidariedade, do amor, da exaltação da figura de Maria, escolhida por Deus para ser o instrumento de Sua presença na Terra, para que nós tenhamos a certeza de não estarmos sós, mas termos a presença de Jesus Cristo ao nosso lado, para ouvir nossas preces, consolar nossos momentos de angústia e dar-nos instantes de alegria.

O Natal nos traz um momento de felicidade, instante de todos os homens, os anjos cantando a mensagem de Deus: “Paz na terra aos homens de boa vontade.” (Lc 2,14)

Que neste Natal juntemos as nossas preces pedindo a Deus pelas mulheres vítimas de violência, para purificar o coração dos homens do pecado da violência e ver na figura do Deus Menino, do nosso Cristinho, um símbolo de que nas mulheres, nossas mães, mães de todos, Mãe de Deus, não se deve bater, como se dizia na minha infância, “nem com uma flor”.

Eu, os negros e a Fundação Palmares

O Brasil nasceu quase junto com sua maior injustiça: a escravidão negra. Por ela, as pessoas eram coisas. No Maranhão ela assumiu ares oficiais: a Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará tinha monopólio estatal da venda de escravos.

Na época da Independência José Bonifácio pretendia combinar o fim da escravidão com a reforma agrária. E dizia que o Brasil precisava da “expiação de nossos crimes e pecados velhos“.

Dividi com meu amigo Afonso Arinos, autor da lei que leva o seu nome, de considerar crime a discriminação racial, a defesa da causa que herdamos deste nosso passado, de redenção dos mais pobres, de seus direitos individuais e sociais, terra, como queria o Patriarca, a educação, como pretendia Nabuco.

Como parlamentar e nos cargos executivos que exerci, governador e presidente, sempre saí na frente em sua defesa. Nas Nações Unidas, em 1961, como delegado do Brasil na Comissão de Política Especial, fiz um discurso em nome do Brasil, talvez o primeiro, condenando o apartheid, o regime da África do Sul que segregava negros e brancos.

Presidente da República, cortei relações com o país e proibi o Brasil de participar dos eventos esportivos ali realizados.

Em 1988, era o centenário da Lei Áurea. Não quis fazer nenhuma solenidade de comemoração porque sempre tinha, ao longo dos anos, afirmado ser a escravidão a maior mancha de nossa História.

A condenação da discriminação racial no Brasil tinha sido politizada e segregada em retórica, sem nenhuma medida concreta para objetivamente extinguir essa vergonha de serem os pretos no Brasil os mais pobres dos mais pobres, as maiores vítimas dos assassinatos, os últimos a ter emprego, os que têm menor acesso à educação.

Estudioso da História, eu sabia que os Estados Unidos, onde o problema era mais agudo do que no Brasil, só tinham avançado em sua solução quando criaram instrumentos fortes de integração, de maneira a que os negros pudessem participar das decisões.

A Fundação Palmares

Assim, aproveitei a data dos cem anos da abolição para fazer o primeiro ato efetivo a favor dos afrodescendentes: criei a Fundação Palmares e procurei dar instrumentos para que ela cumprisse seus objetivos.

Na década seguinte, fui pioneiro ao propor uma lei de cotas para os negros nas faculdades, no emprego e no financiamento público, que só há alguns anos começaram a ser implementadas. Houve uma nova maneira de encarar o problema da discriminação racial, e começamos a colher o resultado das cotas.

Esta minha visão está expressa no fato de que criei uma das grandes personagens negras de nossa literatura, Saraminda, ao lado de Tereza Batista, do Jorge Amado.

Portanto, é com revolta, com profunda indignação que vejo se tentar deturpar os objetivos da Fundação Palmares, ignorando suas origens e seus objetivos. Em vez de fortificá-la, usá-la para estigmatizar os negros, falando mesmo, numa linguagem chula, de mandá-los para o Congo.

A maior parte dos que formaram o Brasil foram africanos. Sua contribuição está no mundo material e no nosso universo imaginário. O forte sangue negro permanece no nosso DNA, na nossa cultura, na nossa determinação. Mas nem todos partilhamos de seu sofrimento, que não se acaba, como se constata na agressão revoltante que presenciamos.

Santa Irmã Dulce

Estive em Roma, emocionado. Eu que tantas vezes fui a esta cidade, que é uma síntese da História, desta vez aqui me trouxe a fé.

A fé numa Santa que conheci muito de perto, que amei pelo seu trabalho e pela santidade de sua vida: Irmã Dulce.

Venho para refazer o gesto que fiz em minha vida, beijar-lhe os pés de Santa — que sempre foi e agora o Papa Francisco canoniza.

Ainda hoje recordo essa emoção: poucos dias antes de falecer, em seu leito de agonia, no que não era cama — era quase uma cadeira —, eu lhe disse: “Eu sou indigno de fazer outra coisa, senão de beijar-lhe os pés.” Ali, eu beijei os pés de Irmã Dulce, ajoelhado.

Agora no Vaticano, rezarei pela minha família, pelos meus amigos, pelo povo do Maranhão. Farei meu pedido pela Paz, pela saúde e pela felicidade de todos.

Irmã Dulce nos deu o exemplo da caridade e da virtude esquecidas. A sociedade capitalista gera valores materiais e negligencia os valores espirituais. Irmã Dulce era uma tocha permanente, que brilhava para lembrar que não podemos ficar, somente, no usufruto dos nossos bens, sem pensar no universo que nos rodeia, nos miseráveis, nos pobres, nos deserdados.

Ela era o cristianismo sem adjetivos, uma esmoler dos doentes. Irmã Dulce era uma flor de amor e de bondade, esse desejo de ser um pedaço de Deus nas ruas de Salvador da Bahia. Doce como os santos, santa como os profetas.

Eu tinha conhecimento da obra social de Irmã Dulce. A comunhão do nosso espírito consolidou-se quando a conheci pessoalmente, como presidente.

Visitei-a sempre, algumas vezes no anonimato. A amizade que tínhamos um pelo outro era nutrida de nossos sentimentos comuns de amor ao próximo e só fez se consolidar com o passar dos anos, em benefício maior da parte que me toca, visto que a minha alma se engrandece na memória de alguém tão pura, como enriquecia, ontem, no convívio com uma pessoa tão abnegada ao próximo.

Em 1988, indiquei nossa Irmã Dulce para o Prêmio Nobel da Paz. Não estava somente atestando preferência e escolha pessoais, expressava o que habitava no fundo da alma brasileira.

Quando ouvia sua sobrinha, Maria Rita, me dizer que o Vaticano pedia mais um milagre de Irmã Dulce, eu respondia: eu sou testemunha, ela já me fez mil milagres. Ao deixar o governo, eu ia descer a rampa numa situação difícil. Então, antes de sair, reuni minha família, minha mulher, meus filhos e coloquei um lenço no bolso para as lágrimas.

E disse a todos: “Olhem, vocês se preparem. Agora, vou descer a rampa do Palácio” — na frente, havia uma multidão —: “metade vem para aplaudir o candidato que vai tomar posse, a outra metade vem para vaiar o candidato que vai tomar posse, mas todas as duas correntes vêm para me vaiar.” Peguei na mão da minha mulher e dos meus filhos e desci a rampa.

Não sei por que, ao descer, senti ao meu lado alguém. Olhei, procurava ver quem estava ali: era Irmã Dulce.Tirei o lenço do bolso e o sacudi como quem se despedia. De repente, aquela multidão, de um lado e de outro, que vinha para me vaiar, começou a me aplaudir. Eu não sabia nem como. Vi as pessoas chorarem. Eu me dizia: é milagre da Irmã Dulce!

Uma hipoteca da Guerra Fria

O século XX foi caracterizado como o mais violento da história do Mundo Ocidental.Tivemos duas guerras mundiais, com milhões de mortos. Pensou-se que, depois da última, o mundo iria viver em paz e harmonia; mas surgiu uma nova espécie de guerra, que foi a Guerra Fria, da confrontação e da ameaça da arma nuclear. Houve o enfrentamento de duas ideologias: a comunista e a capitalista.

Na esteira da descolonização e da maior onda de democratização que já vivemos, a queda do Muro de Berlim acabou a Guerra Fria. Mas na América ficamos com uma herança, que foi Cuba, onde continuou o embargo dos EUA — que já no meu mandato o Brasil rompeu. A Revolução Cubana procurava se exportar para toda a América Latina. Isto correspondeu ao período das ditaduras militares estimuladas e reconhecidas pelos EUA, das agitações populares e da implantação de um anarco populismo. Procurava-se destruir a autoestima nacional, estimular a luta das minorias e promover a guerra de guerrilha, coisas que foram perdendo força à proporção que o mundo se ia transformando.

O que ficou nos dias de hoje foi o fortalecimento do proletariado e a tomada de consciência da prioridade dos direitos humanos, cujas violações tornaram-se intoleráveis e impossíveis de aceitar, e uma sociedade cada vez mais inconformada com a desigualdade.

No mundo de hoje acabou-se a polarização entre duas potências — Rússia e EUA —, para uma multipolarização, com destaque maior para a China, potência científica e militar que caminha para ser a primeira economia do mundo.

Assim, esta turbulência que vive a América Latina é uma distante hipoteca da Guerra Fria, misturada a rebeliões populares do longínquo século XIX. É um fenômeno das democracias pobres, não amadurecidas e consolidadas do mundo ocidental. É o caso da Venezuela, da Nicarágua, do Peru, do Equador. Na Argentina sobrevive e ao mesmo tempo agoniza o peronismo, cuja ideologia não se sabe bem o que é, mas resiste ao tempo. O problema da Bolívia é inteiramente diferente.

Na Bolívia houve a presença de um fenômeno pessoal: Evo Morales. Ele fez um brilhante governo. Pela primeira vez o país teve um longo período de estabilidade, crescimento econômico e paz social. O Presidente Morales julgou que isso lhe assegurava perpetuar-se no poder e avaliou mal o sentimento popular. A rotatividade no poder é a base da estabilidade democrática. Ele convocou um plebiscito para ver se o povo concordava em dar-lhe um quarto mandato e o povo respondeu não. Ditatorialmente, dominando a Justiça, obteve da Corte Suprema desconhecer o veredito popular e forçou uma nova eleição, comprovadamente fraudulenta. Deu no que deu.

A Bolívia é país sofrido, instável, com uma história de expoliação de seu território, tendo sua saída para o mar cortada e passado por mais de 150 golpes militares.

Vamos esperar que volte ao caminho que vinha seguindo: democracia e crescimento. Ela merece.

Democracia e AI-5

A melhor definição de democracia que conheço é de Lincoln: “regime do povo, pelo povo e para o povo”. Na Oração Fúnebre aos mortos no Peloponeso, Péricles fala, pela primeira vez, da necessidade de que um governo seja constituído pelo povo: “chama-se democracia porque não é um governo dos poucos, mas dos muitos”. Era a maneira de superar a lei do mais forte.

No Brasil a democracia teoricamente se instalou com a República, antagonista da Monarquia. Mas ela não pôde instaurar o governo do povo, porque o povo não era republicano, e sim monarquista. Aristides Lobo diz que ele — povo — assistiu bestificado à proclamação da República.

Tivemos ao longo da República Velha intervenções militares conhecidas como “salvacionistas“. Os militares as faziam dizendo proteger as instituições. Por isso eu considero que a última dessas intervenções tenha sido a de 64. Os militares diziam que era para salvar a democracia. Castello evitou que 64 virasse uma quartelada. Mas em 1968 Costa e Silva, em meio a uma crise paroxística com o Congresso, editou o AI-5, rasgando os direitos individuais, inclusive o habeas corpus.

Fui o único governador que não se solidarizou com o AI-5; passei telegrama a Costa e Silva dizendo que não concordava e esperava que logo voltássemos à normalidade democrática. Por isso fui ameaçado de cassação.

Dez anos depois, eu era Senador e no Congresso fui o relator da Emenda Constitucional nº 11, que revogou o AI-5. Em 1985, coube a mim presidir a transição democrática, fazendo eleições todos os anos, acabando com a eleição indireta, dando anistia aos sindicalistas banidos, legalizando as centrais sindicais, acabando com os municípios de segurança nacional, revogando toda a legislação autoritária e convocando a Constituinte. Fiz isso com a diretriz de que a abertura seria feita com as Forças Armadas, e não contra as Forças Armadas, e que, sendo o seu Comandante-em-Chefe, cumpria o dever de zelar pelos meus subordinados, não deixando ocorrer nenhuma revanche. Os ventos da liberdade varreram como nunca o nosso País.

Os momentos de ruptura democrática no Brasil ocorreram sempre em meio a crises institucionais gravíssimas. Agora temos uma Constituição absolutamente democrática, a mais longeva da história da República. Na coerência de minha atitude ao longo da vida de democrata, não posso admitir com o meu silêncio que alguém pense em romper com nosso caminho de liberdade e democracia. Assim, condenei a atitude de um deputado que voltou a falar do AI-5, coisa do século passado, de um tempo que já se findou. Hoje o Brasil é uma sociedade de democracia consolidada e de instituições fortes. Assim, vejo com grande satisfação a reação nacional quase unânime de repelir qualquer tentativa de violar a Constituição.

A democracia veio para sempre, e eu dei a minha contribuição para que assim seja.

Amor a Roma

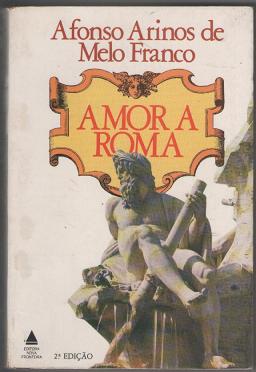

Fui a Roma para acompanhar as cerimônias de Canonização de Santa Dulce dos Pobres. Enquanto andava pelas ruas da cidade lembrei-me do grande e comovente livro de Afonso Arinos, Amor a Roma. Afonso fez uma dedicatória (“a José Sarney, cuja amizade é uma das alegrias de minha vida”) que refletia uma amizade que vinha de muitos anos e que nascera na casa de Odylo Costa, filho — e se estendia à Annah, sua esposa, a mulher que não só o inspirava, mas que se encarregava de datilografar e preparar os originais.

Afonso deixou uma obra vasta e fundamental, entre literatura jurídica, como duas vezes constituinte e professor de Direito Constitucional das Universidades Estadual e Federal do Rio de Janeiro; como conhecedor profundo da História do Brasil, especialmente do Parlamento e dos grandes homens do Império e da República; como biógrafo do Rodrigues Alves, com Um Estadista da República; e como pensador e mestre de teoria jurídica, política e econômica.

Com essa atividade toda no domínio das letras, ainda teve tempo de dedicar-se à política, sendo um dos maiores oradores do Parlamento, tendo sido, como chanceler, o criador de nossa política externa independente. Quando foi presidente da delegação brasileira à Comissão de Política Especial das Nações Unidas, em 1961, convidou-me para dela participar, e ali tive oportunidade de ter como colega a “Mãe de Israel”, Golda Meir.

O livro era encantador — e minha admiração levou-o a convidar-me para escrever a contracapa da terceira edição — e conseguiu absorver o encanto de Roma, que é uma cidade museu.

O texto de Afonso não me deixava enquanto circulava por aquelas ruas, que são páginas da História da Humanidade, e revia as ruínas dos fóruns, do Coliseu, das Termas de Caracala, do Arco de Constantino; a Piazza Navona, a Piazza de Spagna, a Piazza del Popolo, a Fontana di Trevi, registros da cidade papal; e as igrejas, a começar pela Basílica de São Pedro, por Santa Maria Maior, pelo Gésu, que nos transportam, nos altares talhados, nos órgãos que acompanham o canto gregoriano, na beleza das formas e no silêncio das orações, à presença de Deus.

Andar em Roma é ver grandes figuras do passado: os Gracos, César, Pompeu, Augusto, Cícero e as legiões desfilando depois da conquista e da ocupação de terras, que fizeram dessa cidade o primeiro e maior império do Ocidente; e Virgílio e Ovídio a nos sussurrar os versos decorados na juventude; e Pedro e Paulo, que ali construíram a Igreja; e Michelangelo e Bramante e Vignola e Bernini e Raphael a reinventar a criação.

Entramos no Panteão de Adriano e vemos o túmulo de Raphael, ainda com a cabeça cheia das cores e figuras de suas geniais Stanzas. Nossa vontade é de ajoelharmos, compartilhando do que diz seu epitáfio, o ciúme da natureza. E levantamos a cabeça para sua cúpula monumental, onde se diz que o calor que sobe pelo óculo central — cuja luz dança e destaca ora os altares, ora os relevos — não deixa entrar a chuva.

Meu amor a Roma — duplo anagrama, amor que se mantém de trás para a frente — como no título sempre se renovava: ali a palavra amor tem o sentido do que Góngora dizia em soneto célebre: “O tempo tem carícia para as coisas velhas.”