José Sarney

A longa visita do Aedes brasilicus

Há muitos anos contei como o aegypti abrasileirou-se. Naqueles tempos pré-pandêmicos lembrei uma reunião do InterAction Council que relacionara as doenças desconhecidas como ameaça ao futuro da humanidade. Uma delas, vestida de Covid-19, veio e ficou. Mas mais longa é a visita do Aedes brasilicus.

O bichinho é danado. Africano, tornou-se brasileiro cedo. Trouxe nossas primeiras epidemias, de febre amarela de 1685, no Recife, e de 1686, em Salvador, com alguns milhares de mortos. No século XX, Rodrigues Alves convocou Osvaldo Cruz para fazer uma revolução sanitária no Rio de Janeiro. A cidade era só epidemia: peste, cólera, varíola, febre amarela, malária. Os mata-mosquitos de Osvaldo Cruz zeraram a morte por febre amarela em 1909. Em 1955 o Aedes foi erradicado no Brasil. Mas ele reapareceu em 67, no Pará. Lutamos com toda a força em meu governo. Logo depois, em 1990, a Sucam foi extinta, e com ela se foram os mata-mosquitos. Naquele ano passaram de 100 mil os casos de dengue. De lá para cá os números milionários se sucedem.

O único caminho é a erradicação do mosquito. Já se avançou muito na produção de mosquitos estéreis, boa ideia surgida sem dúvida da má ideia de esterilizar as pessoas, que nos faz hoje termos um gigantesco problema demográfico pairando em nosso futuro. Mas não é solução mágica, como não basta acabar com as larvas. Durante as epidemias, é preciso atingir a forma alada — “adulta” —, pois o mosquito continua infectando durante toda a sua vida, de um mês e meio a dois meses. Para um e outro controle, ponto a ponto, não basta conscientizar a população, das capitais e do interior, para que elimine os pontos de água parada, ou pedir que use mosquiteiros, roupas que cubram todo o corpo, repelentes. Temos que mobilizar corpos profissionais com a única tarefa de combater o Aedes aegypti e os outros vetores de doenças tropicais, Anopheles (os impaludistas), Aedes albopictus (outro dengoso) etc.

A Sucam fora criada em 1970 para reorganizar os mata-mosquitos, arregimentados desde 1903 por esse gigante que foi Osvaldo Cruz. Os mata-mosquitos, espalhados pelo Brasil inteiro, batiam de porta em porta, furavam latas, limpavam depósitos, borrifavam fumaça, sabiam o que fazer. Já perguntei, mas não ofende repetir: por que não voltar o mata-mosquito, um corpo de funcionários públicos que só acumulou vitórias? É saudosismo? Pode ser. Mas deu certo.

O presidente Rodrigues Alves, tão receoso das epidemias que vivia em sua cidade natal, Guaratinguetá, pensando estar longe delas, morreu de gripe espanhola. Essa gripe foi devastadora, matou — quem sabe? — 100 milhões de pessoas no mundo. Ora, direis, naquela época… A gripe suína de 2009 matou 400 mil. A Covid, sete milhões (e o Brasil sempre naquela conta perversa da morte lhe dar preferência: com 3% da população mundial, sempre temos 10% das vítimas fatais). E no dia a dia, entra ano sai ano, vão-se outros 500 mil com as gripes “comuns”.

Falamos de morte e — como no caso da dengue, da chicungunha e da Zika — de muito sofrimento (sem falar nos casos delicadíssimos e trágicos da microcefalia). Às vezes com repetições. Tive malária três vezes, sei o que foi. O velhíssimo impaludismo, transmitido pelos Anopheles, apesar dos grandes progressos comandados pela OMS ainda é talvez a coisa mais perigosa do mundo: as estatísticas mundiais chegaram a 250 milhões de casos, com 600 mil mortes, em 2022 — claro que a pandemia provocada por bala &cia é sempre a maior vilã.

Apesar de muita pesquisa a cura da dengue ainda não chegou, mas descobrimos vacinas, em breve teremos até a nossa caseira. Sempre fui a favor das vacinas, promovi as “vacinações num só dia” para acabar com varíola no Maranhão, há mais de meio século; meu governo criou o Zé Gotinha. Nossa história com as vacinas é bem-sucedida e antiga, a primeira vacinação no Brasil é de 1804 e em 1811 já tínhamos uma “Junta Vacínica”.

Mas essas vacinas transitórias — é difícil fazer a conta das contra a Covid que tomei, imagine as contra a gripe — têm, além da limitação do tempo, a dos vetores. Com craques que jogam em todas as posições, como o Aedes brasilicus, o caminho certo é erradicar o mosquito. Vale para os Anopheles, vale para o Aedes. Ambos brasileiríssimos, migrantes de enésimas gerações, mas vamos esquecer há quanto tempo estão aqui e mandá-los para as profundezas do Tártaro: Cérbero que os mantenha lá.

Fofoca e realeza

A imprensa inglesa pratica um esporte em que é campeã mundial e invicta: a fofoca aristocrática, o gossip. É claro que o governo inglês faz um grande esforço para promovê-lo, não sei se tanto quanto dedica à difusão do futebol pelos hooligans, que instituíram o quebra-quebra como o melhor trunfo do nobre esporte bretão. Quanto mais republicana a democracia dos países, maior o interesse na aristocracia.

Os veículos são os tabloides, formato dominante entre os scandal sheet ou yellow journalism (o que chamamos de imprensa marrom) ou rags. Difundidos no mundo inteiro, eles assumiram agora a ponta dos aplicativos de mídia social, com a regra de não ter regra, a não ser a de preferir a fofoca inventada ao fato real.

Claro que, no caso da fofoca real, aí a coisa é imbatível. Como sabem, o novo rei da Dinamarca se tornou rei porque foi flagrado com uma celebrity mexicana que tem um sobrenome evocativo, Casanova. Como o velho Giacomo, ela anda fazendo furor na aristocracia, especialmente a espanhola — era casada com um filho da Duquesa de Alba, que não é a retratada por Don Francisco de Goya y Lucientes, Doña María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toleto (ufa!), como Maja Vestida e como Maja Desnuda, ou com roupa branca ou preta — neste aponta a inscrição “Solo Goya” — ou ainda “asustando a la beata” no extraordinário quadro do Museu do Prado.

Mas os ingleses, como eu dizia — não podemos esquecer que o novo rei é descendente da rainha Vitória, que talvez tenha passado para trás o príncipe Albert com o cocheiro. Bem, os ingleses são imbatíveis. O velho novo rei da Inglaterra é casado com uma mulher que ele já classificou com termos bastantes vulgares, quando enganava a Lady Di, que chorava em vários braços mais vigorosos. Contam os rags, só digo o que dizem.

Mas, antes dos tabloides, o grande William Shakespeare — que não era o Earl of Oxford, mas o filho de um comerciante — andou contando as intrigas reais. Seus personagens mais fascinantes são o rei Lear, que desperta os (maus) sentimentos das filhas, Ariel e Calibã de A Tempestade, Lady Macbeth e Hamlet — que, quem diria, é um príncipe da Dinamarca que (quase) se torna rei. Tudo gossip.

No tempo da rainha Vitória, que reinou mais que a rainha- mãe da Dinamarca (63 a 52 anos), a Inglaterra se orgulhava de ser a terra do despiste. Ninguém tão mulherengo quanto um inglês vitoriano. Má reputação teve seu neto príncipe Albert Victor, duque de Clarence, que morreu cedo, mas teve tempo de protagonizar o escândalo de um bordel homossexual em sua rua de residência.

Seu irmão, George V, que talvez já fosse casado em Malta quando se casou com a rainha Mary, morreu em 1936, deixando o trono para o filho Eduardo VIII, considerado incapaz pela família e em Oxford, embora fosse bom jogador de polo — não sei se é grande recomendação intelectual. Em retribuição manifestou seu alívio com a morte de um irmão mais novo, epilético. Eduardo era um peralta, que adorava uma americana devassa. Houve um trabalhão para abafar o caso com uma delas que resolveu matar o marido a tiro. Mas nada como a experiência: Mrs. Wallis Simpson, com dois ex-maridos ricos pelas costas, superou as obrigações de rei e de chefe da Igreja Anglicana em menos de um ano, como previra o rei-pai. Abdicando em favor do irmão, George VI, Eduardo foi “criado” Duque de Windsor. Germanófilo e racista — considerava macacos os aborígenes australianos —, seu entusiasmo com o nazismo acabou tornando-o indesejado na Inglaterra; Churchill o mandou para as Bahamas. Depois da guerra passou a viver na França adulado pelas revistas de moda.

Mas não esqueçamos que de escândalos os nossos imperadores forneceram pratos cheios. Pedro I atropelava a imperatriz Leopoldina com a marquesa de Santos; Pedro II, discreto, deixava a imperatriz Teresa Cristina ser adulada pela Condessa de Barral.

Voltando aos ingleses, parece que há uma certa revolta com uma medalha oferecida por John Travolta ao príncipe Henrique, trêfego empresário que trocou o (vago) direito ao trono inglês por bons dólares americanos. Ele não seria uma “Lenda Viva da Aviação”. Quem sabe? As respostas estão nos melhores tabloides da Inglaterra!

***********************************************************************************************************

Ainda o sonho de Paz

É muito velho o sonho da Paz. Muitos idealistas, santos e possuídos da ira santa da concórdia entre os homens foram militantes dessa causa. Não é demais recordar que Kant, cujos livros são de leitura especializada para iniciados e filósofos, escreveu um livro que tentou ser um livro “popular”, de linguagem acessível a todos, um panfleto — A paz perpétua —, no qual ele oferecia uma fórmula para chegarmos a esse paraíso. Nem a fórmula funcionou nem o livro foi popular. Ficou mesmo restrito aos iluminados.

A história contemporânea — lembrei a semana passada — mostra duas tentativas objetivas de construção da paz, a primeira com a concepção de Woodrow Wilson, quando pensou na Liga das Nações, no fim da Primeira Guerra, que se constituiu numa grande frustração. O que se viu foi a tragédia vivida pela humanidade, anos depois, com a Segunda Guerra Mundial.

Antes desta terminar, já os líderes mundiais estavam preocupados com o pós-guerra e a construção de condições de paz para a humanidade. Roosevelt estava à frente. É dele o famoso diálogo com Churchill, que lhe perguntou: — “Como estabeleceremos a paz no mundo?” E ele mesmo respondeu: — “Com o tratado e a união anglo-americanos”. Roosevelt falou: — “Não. É com o combate às injustiças, à fome, à miséria e à construção de um mundo mais justo.”

Aí estava diferenciada a criação da Organização das Nações Unidas em relação à Liga das Nações. Esta desejava somente conter as guerras, através de alianças, sistemas de forças etc., o que bem expressava o pensamento do Premier britânico. A ONU, não. Em S. Francisco, quando sua Carta foi assinada, ela não se restringia aos objetivos da ausência de guerra, mas da construção de uma outra paz, a paz social, a melhoria da qualidade de vida de todos os homens.

A ONU foi acusada muitas vezes de inutilidade e fracasso. Teve períodos de glória e decadência. Mas foi o organismo multilateral mais eficiente na História. Ela tem como troféu ter conseguido evitar, pelo menos, os conflitos em escala mundial. Teve de lidar com conflitos regionais e localizados, mas evitou a guerra nuclear, que seria a destruição da vida. A seu favor está o processo de descolonização, do combate à segregação racial, dos direitos da mulher, do desarmamento, da distensão e, finalmente, a definitiva consolidação de um órgão onde o mundo pode pensar seus problemas. Ela não tem a força das armas, mas tem a força moral que está incorporada à sua história.

O âmago da ONU em sua Carta está na Declaração dos Direitos Humanos. Esse texto condensa toda a aspiração da Humanidade. O respeito aos direitos individuais e a tarefa de todos zelarmos por eles.

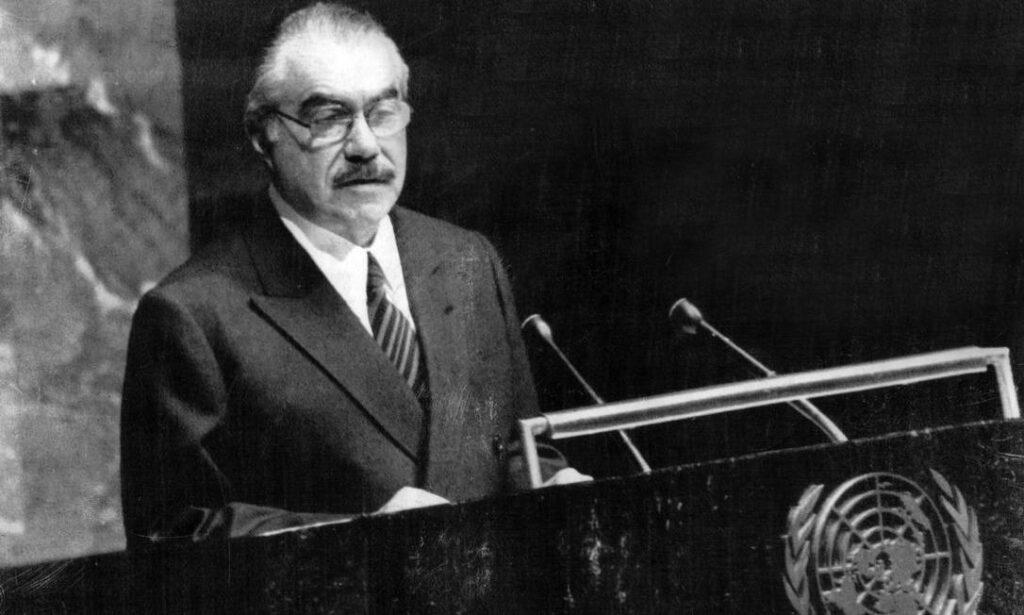

Tive duas estreias nas Nações Unidas. Em 1961, na 16ª Assembleia Geral das Nações Unidas, falando como delegado do Brasil na Segunda Comissão Especial, declarei a posição do País contra o apartheid na África do Sul.

Depois, em 1985, na Tribuna da Assembleia Geral, abri os debates como Presidente do Brasil — há quarenta anos tínhamos essa tarefa. Naquela ocasião falei dos grandes problemas por que passava o Mundo, dando um destaque especial ao combate à fome. Lembrei também que os tempos necessitavam, mais uma vez, de uma “visão criativa e renovadora”: “adequar a ordem econômica internacional às realidades [daquele tempo]”. E explicitei a posição do Brasil:

“O Brasil não pagará a dívida externa nem com a recessão, nem com o desemprego, nem com a fome.”

“O sentido da liberdade, para o homem contemporâneo, não é somente a ausência de coerção ou de interferência. É a perspectiva de uma vida feliz, para si e para os seus. Daí a concepção de liberdade que se preocupa concretamente com as condições reais da vida livre e se esmera em promover a mais ampla igualdade de oportunidades. O homem moderno é alguém que vivencia no presente o sonho de Jefferson: a procura, pessoal e coletiva, da felicidade. … A Paz só existe com a liberdade; a liberdade, com a democracia; e a democracia, quando olharmos pelos segregados, pelos famintos, pelos desempregados. Quando amarmos, nas nações pobres, as regiões mais pobres; nas nações ricas, os homens pobres; nas nações mais pobres, os mais pobres homens.”

Essa busca pela Paz continua a ser a maior obrigação de cada Estado, de cada pessoa. Só ela nos salvará.

***********************************************************************************************

As Nações Unidas para a Paz

A experiência terrível da Segunda Guerra Mundial mostrou que a Sociedade das Nações fracassou. Criada em Versalhes para administrar a Paz, tinha grandes e graves limitações, a começar pela falta de apoio dos Estados Unidos, que a haviam proposto.

Os famosos Quatorze Pontos de Woodrow Wilson eram exemplares: I – os acordos de Paz sem cláusulas secretas; II – a liberdade de navegação; III – a liberdade de comércio; IV – o fim do armamentismo; V – o ajuste das disputas coloniais; de VI a XIII, a retirada das tropas invasoras e a garantia das fronteiras; XIV – a criação da Sociedade das Nações para garantir a independência, a autodeterminação e a integridade de todos os Estados. Mas o Congresso americano não aprovou o Tratado de Versalhes, e os Estados Unidos ficaram fora da Sociedade das Nações.

A SDN inicialmente recusou a participação da Alemanha e da União Soviética, mas as aceitou em 1926 e 1934. O Japão saiu em 1933 por não aceitar a censura à invasão da Manchúria; a Itália, em 1934 por causa da invasão da Etiópia; a Espanha, em 1939; a Alemanha, em 1933; a URSS foi expulsa em 1939.

O Brasil foi o primeiro membro fundador a sair, em 1926. Membro da comissão, Epitácio Pessoa deixou o Brasil como um membro prestigiado, o representante de fato, como membro não permanente, do continente americano no Conselho. Arthur Bernardes resolveu que tínhamos o direito a ser membro permanente. Nosso representante, Dr. Afrânio de Melo Franco, seguindo as instruções do Presidente, recusou a entrada da Alemanha se não fosse acatada a reivindicação brasileira. Derrotado, o Brasil se retirou. (O assunto voltou à discussão em 1985 quando, Presidente da República, propus a nossa presença como membro permanente do Conselho de Segurança.)

O Conselho não cumpriu sua missão de garantir a Paz por sua incapacidade de decidir. Faltava-lhe a presença americana, a da União Soviética, a alemã; faltava-lhe consistência nas decisões; faltava-lhe autoridade. Alguns pontos de sua estrutura foram depois incorporados à Organização das Nações Unidas, como a Corte Internacional de Justiça. Nosso representante nessa Corte foi, por muito tempo, a extraordinária personalidade de Gilberto Amado, que, como já contei, foi meu melhor amigo quando participei dos trabalhos da ONU em 1960 — e Afonso Arinos de Melo Franco o meu mentor, exigindo minha participação entre os delegados da Assembleia das Nações Unidas.

As Nações Unidas estavam, então, na adolescência. Como a SDN tinha nascido da ideia de Paz de Wilson, a ONU nascera da ideia de Paz de Franklin Roosevelt. Ele foi o motor da Carta do Atlântico, em 1941, quando se iniciou o longo caminho para a vitória contra o “Eixo do Mal”. Harry Hopkins redigiu a “Declaração das Nações Unidas”. No Ano-Novo de 1942 americanos, russos, chineses e ingleses a assinaram, logo seguidos por 22 outros países.

Acabava a Segunda Guerra. Em abril de 1945, em São Francisco, se redigiu a Carta das Nações Unidas, assinada em 26 de junho por 50 países. Havíamos aprendido com o desastre da Sociedade das Nações? Logo veríamos que não.

O problema, como na velha SDN, estava no Conselho, agora o Conselho de Segurança, com seus membros permanentes tendo direito de veto. De chofre inimigos irredutíveis, União Soviética e Estados Unidos se boicotaram dia e noite. Boicotaram o Mundo. Impediram qualquer maior força de deliberação executiva. Nós nos prestamos, tantas vezes, a participar das impotentes e vilipendiadas Forças de Paz que foram o máximo que se alcançou. O uniforme azul se tornou — pelo menos isso — um símbolo de altruísmo e heroísmo. Mas também um assistente impotente diante das guerras que estouram a cada dia pelos mais absurdos pretextos, o maior deles o de defesa da vida, pela qual se mata e mata e mata!

O cenário internacional neste tempo tem sido de uma tristeza tal que me espanto pelo céu não se abrir e descerem os anjos do juízo final — se é que o holocausto nuclear esperará por eles.

Os americanos têm muita culpa. “Polícia do Mundo” — o primeiro esquema de Roosevelt falava dos “4 Policemen” — eles fizeram de tudo, inclusive falsificar achados, como Bush fez no Iraque (acabou trocando, ali, os sunitas pelos xiitas, isto é, aumentando a Jihad). Os soviéticos, agora novamente russos, têm muita culpa. Provocaram e deram e dão o mal exemplo — agora mesmo estão desobedecendo a uma sentença da Corte Internacional de Justiça na invasão interminável da Ucrânia. E não listo os membros culpados, porque, no fundo, não sobramos nem nós de inocentes — mas pelo menos não entramos em guerra com ninguém.

O Mundo só tem uma saída, que é a Paz. E para chegarmos à Paz, só há um caminho: o aprimoramento do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É preciso que os membros permanentes representem melhor os vários continentes. É preciso acabar com o poder de veto. É preciso que o Conselho tenha força impositiva. Não são ideias novas. Mas elas precisam ser adotadas.

Aí realizaremos o sonho: as Nações Unidas para a Paz.

O triste 8 de janeiro

Há um ano, no triste 8 de janeiro de 2023, o Brasil assistiu a um ignóbil — uma traição à pátria — ataque simultâneo aos Três Poderes da República. Nossa História registra alguns episódios de ataques a um ou outro Poder, em geral durante os golpes — ou tentativas de golpe — de Estado que marcam nosso caminho para a estabilidade democrática. Nunca, no entanto, houve qualquer movimento que se parecesse com a selvageria do bando de insanos que atingiu o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

A Assembleia Constituinte e Legislativa de 1823 foi fechada por militares a mando do Imperador na “Noite da Agonia”, no dia 12 de novembro. No 7 de abril de 1831 Dom Pedro abdicou em meio a grande agitação pelas ruas do Rio de Janeiro, mas embarca para o exílio sem qualquer palácio invadido. O Paço Imperial foi ocupado durante a Proclamação da República — aliás, sem a participação do Marechal Deodoro. O que o Presidente Deodoro fez foi mandar invadir, em 1891, a Câmara e o Senado. Na revolução de 1930 Getúlio recebeu pacificamente o Palácio do Catete e, já ditador, resistiu ao ataque dos Integralistas contra o Palácio da Guanabara. A reação de Vargas foi dura, e vários dos oitenta homens que participaram do ataque foram depois fuzilados. A saída do ditador, em 1945, foi concertada com os militares e um avião da FAB o levou a São Borja. Durante o regime militar de 1964 uma tropa entrou no Congresso Nacional para retirar o Presidente da Câmara dos Deputados, Adauto Lúcio Cardoso, e os deputados que, com ele, resistiam à decretação de recesso em outubro de 1966.

Há alguns anos vândalos tentaram invadir, sem sucesso, o Congresso Nacional, mas nada nesses episódios se compara com o que aconteceu nesse triste 8 de janeiro. Para começar, as ameaças à democracia e aos Três Poderes vieram se adensando ao longo da campanha eleitoral, até culminar, depois das eleições, em inúmeros acampamentos de pretensos patriotas — na verdade, terroristas — junto a quartéis por todo o País. Já por mais de uma vez esses grupos haviam tentado invadir o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Sabia-se, assim, da gravidade da situação.

Espantosamente, o maior grupo se formou diante do Quartel-General do Exército Brasileiro. Dali os falsos patriotas saíam em excursões pela cidade, sempre criando mal-estar, até culminar, no dia da diplomação do novo Presidente da República, em 12 de dezembro, em grandes depredações no centro de Brasília, concentrando o ataque na sede da Polícia Federal. A impunidade dessas violências foi preocupante.

Com a posse do Presidente Lula os episódios pareciam superados. Mas fato mais grave do que as ameaças verbais foi uma ação deletéria que tinha objetivos mais profundos.

Qual era o objetivo dos terroristas? A destruição pela destruição? Não faz sentido. A ideia evidente e muitas vezes verbalizada era provocar a intervenção das Forças Armadas, em total contradição com suas funções constitucionais para envolvê-las numa aventura política contra a democracia e suas instituições. O comportamento das Forças Armadas manteve a tradição, cuja última manifestação foi o exemplar apoio à diretriz que eu dera, em 1985, como presidente da República: a transição para a democracia será feita com — e não contra — as Forças Armadas. Não tivemos um dia de prontidão militar e prevaleceu o compromisso assumido pelos militares com seu juramento de defender a democracia e a Constituição.

Agora, a reação do Estado tem que ser de absoluta severidade: como tem o monopólio da força, nestas horas deve exercê-lo. Os responsáveis têm que ser levados à Justiça e sofrer as penas da Lei, assim como os estimuladores e financiadores.

A realização de um ato de rememoração desse episódio teve, portanto, o apoio do povo brasileiro, dos líderes e dos chefes dos Três Poderes.

O mistério do tempo

A marcação dos anos foi uma invenção do homem, porque o tempo é a eternidade: não tem princípio nem fim. O tempo do homem está na marcação repetitiva dos relógios, contando os anos, as horas, os dias, nessa rotina dos ponteiros rodando do mesmo jeito, acompanhando o Sol a nascer todos os dias, na luz aberta das manhãs, dos crepúsculos vermelhos e da beleza do pôr-do-sol. E da Terra girando em torno do seu eixo, também em torno do Sol, acompanhando seus irmãos, os planetas que também seguem seu curso. E de nosso sistema solar, também, pelas leis do criador, caminhando pelos espaços em busca de outros Universos, na teoria de que é tudo feito de incontáveis Universos.

Os versos de T. S. Eliot, que sempre cito, dizem tudo: “O tempo presente e o passado / estão ambos talvez no tempo futuro, / e o tempo futuro está contido no tempo passado.” Já o Padre Vieira explicava que “se no passado se vê o futuro, e no futuro se vê o passado, segue-se que no passado e no futuro se vê o presente, porque o presente é o futuro do passado, e o mesmo presente é o passado do futuro”.

Ao meditar sobre a vida na contagem dos anos, a expressão que me ocorre é a de Hannah Arendt, que fala da obrigação de nossa “gratidão pelo mundo”.

Então lembro meu pai, que tinha por tradição passar o Natal e a noite de Ano Novo rezando — ele dizia que era mais para agradecer o Ano Velho, que todos costumam caricaturar, do que o ano que chegava. O Ano Velho já era a graça da vida e o Ano Novo era a esperança, o nosso desejo de que fosse bom, de paz e de união. Agradecer a Deus o ano que passou e pedir a Ele que o Novo Ano traga felicidade, transformando a sua chegada numa grande festa universal de confraternização entre os homens, pedindo a paz; as duas: a paz entre os homens, os povos e as nações, as pessoas e os povos; e a paz interior, esta que é tranquilidade, a ausência de males, a minha paz, eu comigo mesmo.

Assim como o meu pai, a cada ano saúdo o Ano Novo, mas minha gratidão também se volta para o Ano Velho. Quando transpomos a marca do tempo, recordo que, nos 365 dias que acabamos de viver, nosso coração a cada dia bombeou 343 litros de sangue por hora e três milhões de litros no ano, para oxigenar os 10 trilhões de células do nosso corpo, no milagre da vida, na harmonia dessa máquina que nos distingue dos outros animais pelo pensar. Ela alimenta o nosso sonho de sonhar, os sentimentos do amor, da fraternidade, da paixão, da solidariedade humana. Todos que vivemos e estamos aqui na Terra podemos louvar o ano que passou e renovar esperanças sobre o que vem, porque somos vitoriosos. Na evolução, somos produtos de uma linhagem em que tudo deu certo. Jay Gould, pensando sobre isso, observou: “Nossa espécie nunca se rompeu nenhuma vez, em bilhões de momentos em que poderia acabar”. E quantas espécies acabaram.

Bandeira Tribuzi, nosso poeta ainda a ser descoberto nacionalmente, como o foi Sousândrade, tem um poema sobre essa Máquina do Mundo, em que ele diz “que sonho raro / será mais puro e belo e mais profundo / do que esta viva máquina do mundo”.

Para mim esse mistério é tão grande e tão inexplicável quando compreendemos que toda ciência é inevitável, mas ela só se completa na plenitude da fé. É a presença de Deus na obra da criação que fecha e acaba o ciclo da dúvida.

O novo Ano abre largas as portas da esperança, nesta convenção do tempo que assimilamos para definir que será melhor o amanhã e, já vendo isso acontecer, podemos, mais uma vez, desejar bons anos para todos.

Um Feliz 2024 aos nossos leitores!

A Luz da Esperança

Duas interjeições contam toda a história de nossa fé: — “Jesus nasceu!” e — “Jesus ressuscitou!”

Estas declarações culminam o Credo — “… foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao reino dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia…”. Um e outro milagre têm consequências transcendentes, no sentido mais estrito desse adjetivo, que é estar acima do universo físico.

O ressuscitar quer dizer que podemos, que devemos sair da condição de sujeitos à morte para a vida eterna, e vida encarnada, com o nosso corpo, simultaneamente o corpo que tivemos, o que temos e o que teremos, na convivência com os nossos queridos que se foram e, sobretudo, espantosamente, com o próprio Deus. São Paulo dizia que sem ressurreição não há cristianismo.

O nascer quer dizer que Deus, por seu Espírito Santo, se encarnou no ventre de uma mulher e se fez homem, destinado a sofrer desde o grito inicial do ar que lhe entrou nos pulmões até à dúvida e à angústia da morte de cruz.

Deus se fez homem! No Evangelho lido neste dia 25, João o conta com o rigor da síntese: “E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós!” Na missa do 4º Domingo do Advento, que este ano caiu no dia 24, Lucas se alonga: “O anjo lhe disse: — Não tema, Maria, porque tiveste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho: lhe darás o nome de Jesus.” Na noite de domingo, na Vigília de Natal, o mesmo Lucas nos contou: “… se cumpriram os dias para o parto, e ela pôs no mundo o seu filho primogênito, e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Estavam na mesma região uns pastores que guardavam as vigílias da noite. O anjo do Senhor se postou diante deles e envolveu-os uma grande luz. “Não temais, vos anuncio uma grande alegria: nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor…”

O padre António Vieira, em sua argúcia, viu que o arcanjo deu a Maria todos os títulos — “grandezas, altezas, e glórias” — do filho que conceberia, e nenhum dos que a ela seriam dados. Não importavam, na verdade, para Nossa Senhora: ela toda se entrega imediatamente à gratidão por ter “olhado para sua serva”. Mas se o arcanjo calou por desnecessário a grandeza da Mãe, fez-lhe a imensa caridade de não lhe dizer ou lhe lembrar — já os profetas haviam narrado o que seria a vida daquele menino — o que aconteceria a seu Filho.

Nos curtos anos da passagem de Jesus na terra, e nos mais curtos ainda em que andou entre a vila de Nazaré e a cidade de Jerusalém, Ele esteve todo entregue à tarefa de ser homem — e de cumprir as regras que anunciou para a bem-aventurança. Ser pobre de espírito, para ter o Reino dos Céus. Ser doce, para obter a Terra Prometida. Chorar, para ser consolado. Ter fome e sede de justiça, para ser atendido. Ser misericordioso, para obter misericórdia. Ter um coração puro, para ver o esplendor do Pai. Ser artífice da Paz, para ser chamado filho de Deus. Ser perseguido pela justiça, para ter o Reino de Deus. Ser insultado e acusado falsamente de todo o mal, para ter grande recompensa nos Céus.

Esse roteiro, em que amou e foi amado, foi adorado e traído, andou na companhia de prostitutas e morreu ao lado de ladrões, foi lapidado e caminhou para a morte entre palmas e ramos de oliveira, tem uma pausa para Maria quando, descido da cruz, ela o toma nos braços, Pietá dolorosíssima! Não termina aí, pois ela O vê ressuscitado, e logo ascende ao Céu para viver em Sua companhia.

Deus se fez homem e, para habitar entre nós, teve que sofrer em si tudo que sofremos, nós, privilegiados, mas sobretudo nós, pobres e desprovidos, vítimas de todas as brutalidades e sevícias, teve que viver todas as paixões do homem, inclusive o desespero, inclusive a raiva de ver que se mercadeja o amor do Pai, teve que partilhar a grandeza e a pequenez do ser humano.

Mas o prêmio maior, a ressurreição, o milagre que encerra sua primeira vinda, está todo ali, posto naquelas palhas gloriosas diante das quais se ajoelham a Virgem Maria, São José, o boi e o burro, os pastores: um menino frágil, na noite fria, sob o canto dos anjos e a música das estrelas.

O Essequibo

Neste domingo a Venezuela fez um plebiscito para decidir sobre a anexação do Essequibo, velha disputa de fronteira rediviva por Hugo Chávez. Se não valessem as arbitragens, teríamos também direitos na região, mas o Brasil sempre honrou seus compromissos. Em várias ocasiões tratei dessa questão. Em 2007, perguntei em artigo: “Para que a Venezuela está se armando?” Em 2015 a invasão esteve por um triz, e escrevi o seguinte.

“A Venezuela, no tempo de Chávez, fez uma grande escalada armamentista. Expus aqui na Folha e no Senado minha preocupação com o que considero estar por trás dessa iniciativa: a conquista do Essequibo, região que ocupa 2/3 do território da Guiana.

“Esta é uma velha questão que tinha sido resolvida e foi ressuscitada. Os holandeses se instalaram na região em 1616. Depois das guerras napoleônicas, em 1824, o território foi cedido à Inglaterra. Ao definir o limite da Venezuela como o Orinoco, Bolívar reconhecia esse domínio. Mas a partir de 1844 os venezuelanos passaram a dizer que seu território ia até o rio Essequibo. No fim do século XIX a Venezuela, tendo como intermediários os Estados Unidos, propôs, e a Inglaterra aceitou, submeter a dúvida sobre a fronteira com a Guiana a um árbitro. O Laudo Arbitral definiu como fronteira o Orinoco. Os países aceitaram a decisão.

“Nós também levamos a um árbitro a questão de nossa fronteira com a Guiana. Contestávamos a região do Pirara. Apesar da defesa brilhante de Joaquim Nabuco, perdemos o acesso à bacia do Orinoco e quase 20 mil km2. Rio Branco encerrou o assunto.

“Mas a Venezuela, em 1962, reabriu a questão, contestou, depois de tanto tempo, o Laudo Arbitral. O pretexto foi uma declaração póstuma de um consultor da Venezuela em 1899 de que teria havido uma negociação política entre ingleses e o presidente do Tribunal Arbitral, um jurista russo.

“Sob a égide da ONU chegou-se, em 1966, ao Acordo de Genebra. Em seguida estabeleceu-se um Processo de Bons Ofícios, pelo qual qualquer decisão se daria por meio diplomático e consensual. Seu Artigo V dispõe que nenhum ato ou atividade realizada na vigência do Acordo criará qualquer direito de soberania sobre a região objeto da controvérsia.

“O Ministro Gibson Barbosa, em suas memórias, fala de uma proposta venezuelana ao Brasil para reabrirmos a questão do Essequibo e ficarmos com uma parte do território conquistado. O Brasil teria se recusado a tratar do assunto, em nome da paz no continente e a estabilidade de nossas fronteiras. Quando eu fui Presidente tentei fazer um acordo com a Guiana para termos um entreposto em Georgetown que nos daria acesso ao Caribe, como escoadouro da produção da Zona Franca de Manaus. Construiríamos uma estrada da fronteira até Georgetown. A Venezuela não permitiu, justamente questionando a soberania da Guiana nesse território.

“Em 1999 a primeira Constituição ‘bolivariana’ mudou o artigo que estabelecia como limites os resultantes de ‘tratados celebrados validamente’ para os de ‘tratados e laudos arbitrales no viciados de nulidade’.

“Vieram as compras de armas. Muitas armas. A intenção, para quem conhece a História, era clara: avançar sobre a Guiana.

“A bandeira da Venezuela recebeu uma nova estrela — representando o povo do Essequibo. Em 2009 e no ano passado [2014] a Venezuela protestou contra a cooperação entre Brasil e Guiana em projetos de infraestrutura, como a ponte sobre o rio Tacutu, que os une. Por outro lado Chávez e Maduro faziam declarações de obediência ao processo diplomático, pois a Guiana era comandada desde 1992 pelo Partido Progressista do Povo (PPP), socialista.

“Em maio assumiu novo presidente da Guiana, David Granger, antigo comandante militar, da oposição ao PPP. Logo depois a Exxon Mobil anunciou a descoberta de petróleo na plataforma continental da Guiana diante da região do Essequibo. Em seguida a Venezuela criou uma ‘Região Estratégica de Defesa Integral Marítima e Insular’ que compreende esta área. Na reunião dos chefes de Estado da Unasul, Maduro pede uma reunião para discutir ‘o desafio a sua sobrevivência’. Há 15 dias Maduro foi à ONU pedir sua interferência, enquanto o Coronel Pompeyo Torrealba, encarregado de ‘recuperar’ o Essequibo, anunciava que pretende registrar como venezuelanos os 200 mil habitantes da região. O mesmo coronel, falando aos chefes militares, disse que recebeu ordem de Maduro para ‘recuperar lo que de manera legal, territorial e históricamente nos pertenece, el Esequibo’.

“A Venezuela segue um caminho comum nos regimes autoritários: a conquista territorial, que se torna força de coesão nacional. Hitler deixou o modelo mais acabado com os sucessivos avanços sobre a Áustria, o Sudeto, a Polônia… A reação demora, e o preço é sempre alto.”

O resultado do plebiscito deste domingo foi o esperado, pela anexação, com 95% dos votos. Esperemos que a consequência não seja uma invasão, que resultaria também num retrocesso da tímida redemocratização em curso. Mas o Brasil tem um compromisso com a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos — está na Constituição — e sempre se empenhará nesse sentido.

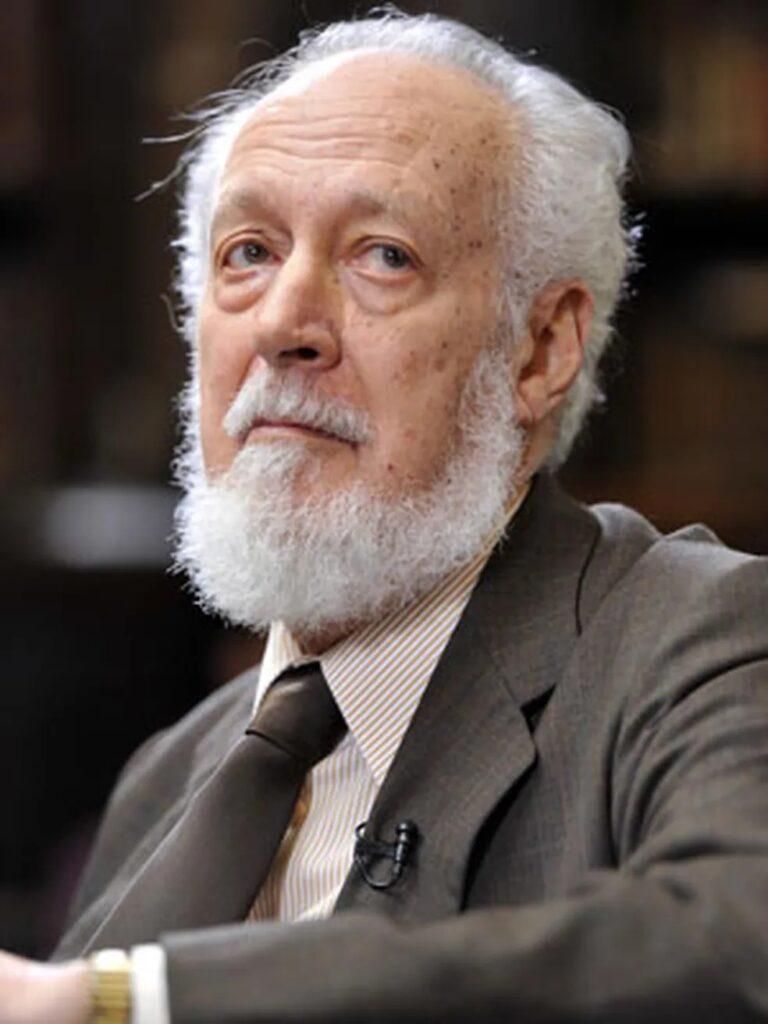

Perdemos o maior humanista brasileiro

A velhice é, dizia Norberto Bobbio, sobreviver. Essa palavra significa continuar vivo, mas também que outros estão mortos. E, quanto mais sobrevivemos, mais perdemos: pais, irmãos, parentes, amigos vão nos deixando sós, terrivelmente sós.

Neste domingo faleceu mais um querido amigo, Alberto da Costa e Silva. Fomos amigos por tantos anos! Tínhamos a afinidade intelectual da literatura, do gosto dos livros, de uma visão de mundo. Tínhamos laços de origem: ele era paulista, mas, filho de piauiense, neto de maranhense, sentia-se ligado ao Parnaíba, cantado por seu pai, o poeta Da Costa e Silva, em Saudade: “Parnaíba — o velho monge / as barbas brancas alongando… E, ao longe / O mugido dos bois da minha terra…”

Diplomata, tinha uma vida errante, mas Vera, sua mulher —que era sobrevivente —, e ele, Marly e eu, nos víamos muito enquanto estavam em Brasília. Partilhávamos amizades, como com Odylo Costa, filho, Herberto Sales, Carlos Castello Branco, Hindemburgo Dobal — saudades que se acumulam, e como pesam —, Marcos Vilaça. Depois, morando no Rio, uma das razões para fazer o caminho era poder conversar com ele, ter o privilégio de sua presença.

Alberto foi um intelectual completo. Grande diplomata, com uma carreira exemplar, era poeta, historiador, memorialista, ensaísta. Sua obra sobre a África — A Enxada e a Lança, A Manilha e o Libambo, Um rio chamado Atlântico, Francisco Félix de Sousa… — é absolutamente indispensável para quem queira entender não só a relação entre o continente e o Brasil, como a própria África, e é referência acadêmica universal. Foi uma revolução: não havia nada de profundo sobre essa ligação, nada que compreendesse todas as nuances da multiplicidade de culturas e de nossa herança, nada que mostrasse a escravaria — palavra que ele ressuscitou — além dos números ou da emoção, nada que desse toda a dimensão humana do africano.

Sua poesia, de extrema sensibilidade, bastava como linhagem. Havia nela pleno domínio da língua, da música, como neste fecho de soneto para Vera: “…sabemos o amor ser o que em nós / aspira ao oceano e às estrelas / e faz da morte um cisco sobre a mesa.” A forma muitas vezes exigia a leitura do texto escrito para a completa apreensão das linhas, equilibradas com avanços e recuos que não podem ser expressos em voz alta.

Seus livros de memória, Espelho do Príncipe e Invenção do Desenho, são admiráveis. Estão ao lado dos de Pedro Nava, Gilberto Amado, Afonso Arinos, Zélia Gattai como modelo de escrita e conteúdo. Mas os ultrapassa em sua visão permeada de poesia: “O menino sentia o sol na pálpebra. Doía-lhe a cabeça. Era como se uma colher escavasse a órbita espicaçada pela luz, para trazer na concha, o olho.”

Foi, durante meu governo, nosso embaixador em Lisboa, onde teve contato fácil com os escritores e os artistas, além, naturalmente, do mundo político, como Mário Soares, José Carlos Vasconcelos, João Gaspar Simões. Representara o Brasil também em Lagos, onde pode enriquecer sua paixão pelo estudo da África, e serviria depois em Bogotá e Assunção, sempre com a excelência que punha em todas as coisas.

A literatura brasileira perde um dos seus expoentes máximos, senão o maior. Eu sobrevivo. Sob o peso do vazio, das ausências que, cada vez mais, doem asperamente, doem.

Ainda em guerra

Contei aqui, semana passada, um pouco da minha participação na Segunda Guerra. Que achava que, em breve, seria um soldado aliado. Escrevi a meus pais, que moravam no interior do Estado, cartas preocupadas, contando os boatos que circulavam na cidade sobre submarinos alemães nas costas, sobre ameaças de bombardeio, sobre espiões alemães e italianos agindo em São Luís e sobre o perigo dos “quinta-colunas”. Quando a guerra terminou, festejei com grande alegria, escrevi poemas sobre “a aurora de um novo dia”. (Que frustrações!)

Meu pai contou-me que em Pinheiro eles estavam “ouvindo a guerra”. Chegara um rádio importado pelo farmacêutico José Alvim, uma dessas figuras inesquecíveis nas pequenas cidades. Era a grande novidade da terra e ele o colocava na sua sala, aberta a uma multidão curiosa de amigos. Aquela geringonça falava rouco, quase inaudível, com interferências estáticas que provocavam ruídos intensos. José Alvim os justificava: “Esse barulho violento é a guerra”. E ficavam em silêncio ouvindo a guerra. Quando a interferência de estática era intensa, provocando prolongado ruído, José Alvim explicava: “É tiro de alemão”.

José Alvim me ajudou a nascer. Àquele tempo, Pinheiro tinha cerca de 1.200 casas, num total de quatro mil e poucos habitantes. Pinheiro estava no século XIX. Seus hábitos e costumes remontavam ao tempo da Colônia. Tinha apenas duas ruas: a primeira terminava na beira do campo, com uma larga curva, e se dirigia para a ponta da “península”. Ali ficava localizada a igreja, cujo padroeiro era Santo Inácio. Dizia-se ter sido construída pelos jesuítas, que tinham fazendas naquelas áreas.

Minha mãe ali chegara com oito meses de gravidez. Tinha 18 anos, e eu era o primeiro filho. Nasci cercado por duas parteiras, dona Severa e Mãe Calu, e uma cria de minha avó, Emília, que depois foi minha babá – que chamávamos carinhosamente de Debum. O parto não foi fácil. No começo da noite as contrações pararam. Meu pai, meu avô e minha avó, que também estavam presentes, decidiram chamar o único farmacêutico da cidade, José Alvim, proprietário da Farmácia Paz, hoje a mais antiga do Estado.

José Alvim era um tipo moreno atarracado, que gostava de contar histórias. Ele mandou uma injeção de pitruitina, que foi aplicada na barriga de minha mãe, e as contrações voltaram. E assim meus olhos se abriram para o mundo.

A guerra acabou, e ele encontrou outra explicação para a má transmissão do seu rádio e a dificuldade de sintonizar as estações: “Agora não tem mais guerra, mas está chovendo na Bahia, não passa nada”. Era o resultado da paz.

Minha geração acreditou que, depois da Segunda Guerra Mundial, íamos ingressar num tempo de paz, num mundo mais justo, melhor e humano. E agora? O mundo é outro. Não podemos mais imaginar a guerra nos ruídos de rádios péssimos, mas podemos ver o clarão verdadeiro dos ataques nas telas de TV digital. Seria bem melhor se estivesse “chovendo na Bahia”.

A paz é fugidia. A guerra é persistente. Ela ficava bonita nas histórias de heroísmo, o cavaleiro Bayard defendendo sozinho uma passagem estreita contra dezenas de homens. Hoje não há heroísmo. Os instrumentos de destruição são os protagonistas da morte das vítimas civis.

Nenhum conflito é bom e nenhuma paz é ruim. Difícil é convencer os homens.

**********************************************************************************