José Sarney

José Sarney prepara novo livro

O contexto da política nacional sob o olhar de quem participou de um momento histórico do Brasil: José Sarney, o presidente que conduziu a retomada do país para a Democracia, após 20 anos do Governo Militar.

Essa é a tônica de O Brasil no seu labirinto, próxima obra de autoria de José Sarney que será lançada no primeiro semestre de 2024. A produção não é um romance, sim uma análise minuciosa sobre os caminhos e movimentações da política recente do país, a partir do olhar atento de Sarney. “O livro já está na metade. São as minhas impressões sobre a política atual, um pouco do que eu acho da História recente do país”, disse.

Reedição

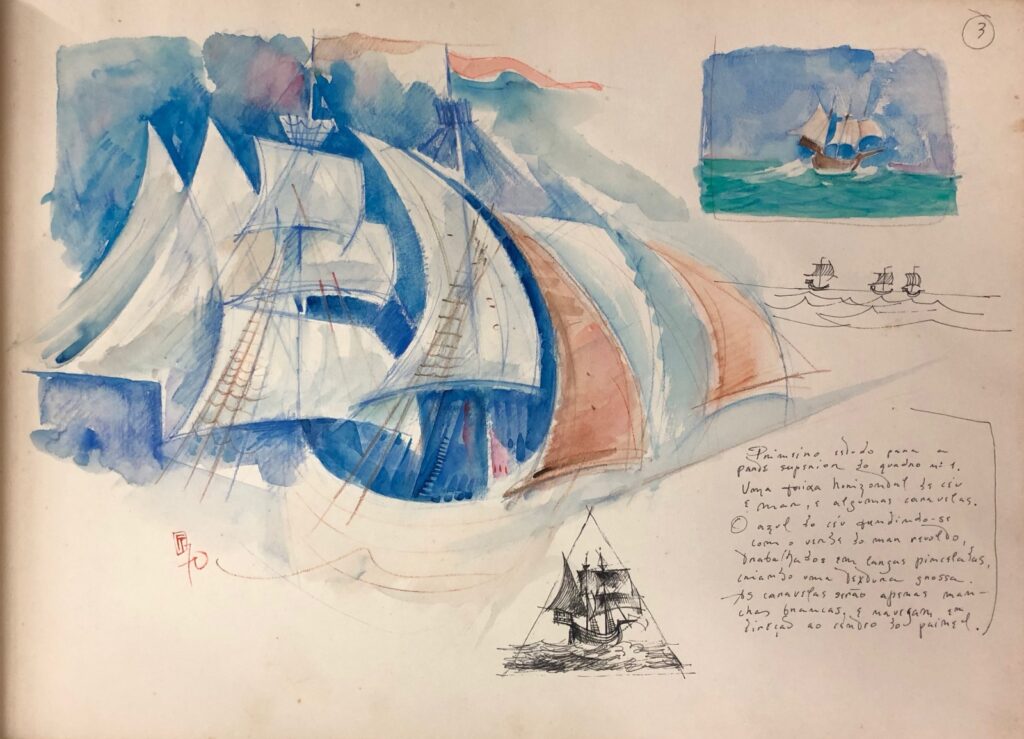

Além do livro inédito preparado para 2024, outra obra importante da carreira literária de José Sarney deve ganhar uma nova edição. Trata-se de Norte das Águas, cuja primeira edição foi publicada em 1970, e traz o Maranhão profundo como inspiração, com suas regionalidades, contextos sociais.

A obra, que chegará em sua 17ª edição, foi considerada um marco literário e recebeu críticas positivas de nomes como Léo Gilson Ribeiro, Antônio Carlos Villaça, Josué Montello, Lago Burnett, Lucy Teixeira e João Mohana. Esses textos estão disponíveis aqui.

************************************************************************************

Ainda uma vez São Luís

Perdi a conta do número de vezes em que falei da cidade que formou a minha vida: esta velha e jovem São Luís, que fez aniversário na sexta-feira passada.

Minha paixão por São Luís começou quando aqui desembarquei vindo de São Bento no barco de mestre Braulino, o “Filha de São Bento”. Eu tinha doze anos. De longe, ao anoitecer, vi as luzes da cidade. Era clara e bela. Desembarquei na impressão da multiplicidade das coisas: carroças, malas, sacos, cofos, gentes. E do bonde elétrico. Nunca tinha visto um sobrado, ruas estreitas, ladeiras levando o casario para cima e para baixo, o brilho dos azulejos, as nuvens carregadas de anjos que deslizam no céu e são levados pelos ventos alísios. Saudade dos invernos de minha infância, a água desabando nos beirais e correndo nas sarjetas, entrando pelas janelas com o vento, a cidade molhada.

Mesmo estando aqui em São Luís a saudade não passa. Aqui morei na rua da Cruz, na rua da Madre Deus, acolhido pelas mãos generosas de Dona Sérgia e Dona Lídia. Sempre me vejo andando pelas ruas da cidade velha, da Estrela, dos Afogados, da Alegria, do Alecrim, numa peregrinação de amor.

Esta cidade foi também para o moço Antônio Gonçalves Dias o local em que viveu seus únicos dias de intensa e real felicidade: os dias de fevereiro a junho de 1846 em que viveu na casa de Teófilo — e encontrou “seus olhos tão negros, tão belos, tão puros” —, e os dias de abril a julho e de outubro a novembro de 1851 em que teve “o coração em riso e festa” ao lado de Ana Amélia. O resto de sua vida, antes e depois, foi uma longa saudade. Quando, em maio de 1855, sofrem o choque do reencontro, antevê: “Negou-me o fado inimigo / Passar a vida contigo, / Ter sepultura entre os meus…”

Eu pertenço à geração que mais amou São Luís. Todos lhe fizemos versos de uma paixão de adolescente, forte e extasiante. Ferreira Gullar no exílio de suas infâncias. Tribuzzi deixou versos que hoje são o seu hino, ouvindo os “tambores negros do Congo” e “o sol da liberdade”. José Chagas, este se derreteu todo e com ela criou uma cumplicidade de belos poemas. Lago Burnett fez sonetos admiráveis. Carlos Madeira, Belo Parga, Ivan e Evandro Sarney, Lilia Reis, Stella Leonardos, Martins de Alvarez, Nauro Machado e Correia da Silva, João do Vale, na picardia de suas cantigas, todos fomos seus amantes.

São Luís é poesia e cravo. Poesia do nosso chão, cravo perfumado do nosso amor. Um lençol de telhas cobertas de musgo e do tempo cobre o casario que se derrama numa ondulação suave, em ladeiras e cocurutos. Corre um vento azul que vem da África com cheiro de maresia e sal. Passam fantasmas, fontes, sacadas de ferro, calçadas de cantaria. Ouço o silêncio da noite nas lendas de assombração e das mulheres que saem do mar, junto com d. Sebastião, que se encantou nas praias do Maranhão e, nas noites de sexta-feira, transforma areia em esmeraldas e vira touro solitário correndo no mar em busca das terras de Portugal.

Minha São Luís, minha terra, minha paixão!

************************************************************************************

Laurentino Gomes visita José Sarney

De passagem por São Luís, o aclamado escritor Laurentino Gomes fez uma visita de cortesia ao ex-presidente e escritor José Sarney.

No encontro regado a temas literários, Gomes lembrou que citou um episódio envolvendo José Sarney no seu livro 1822, ao contar a história de Lorde Cochrane.

Gomes teria ficado sabendo por meio de Elio Gaspari que José Sarney, em visita oficial à Abadia de Westminster, em Londres, teria disfarçadamente pisado em sua lápide, a quem o chamou de “corsário”. Esse causo foi mencionado no livro e, anos mais tarde, confirmado por José Sarney.

Laurentino Gomes (1956) é um escritor e jornalista brasileiro. É o autor do livro “1808 – Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a História de Portugal e do Brasil”. No livro, o escritor faz uma síntese histórica da chegada da corte portuguesa ao Brasil. É também autor da trilogia “Escravidão”.

************************************************************************************

Samba doido

Quando cheguei ao Rio, há muitos e muitos anos, brilhava um escritor um pouco mais velho que eu, Sérgio Porto, extraordinário cronista, seja como ele mesmo, seja como seu heterônimo Stanislaw Ponte Preta. O Stanislaw tinha uma coluna em que debochava dos costumes, bons e maus, numa fonte incessante de risos e gargalhadas. Infelizmente o Sérgio morreu muito moço, aos 45 anos.

Quando começou a temporada militar, o Stanislaw criou uma seção na coluna com o nome de Febeapá: era o “festival de besteiras que assola o país”. Lá colecionava barbarismos de todo tipo, como a história de um prefeito de Petrópolis que proibira o banho de mar na cidade.

Talvez inspirado neste prefeito, talvez no próprio delírio de Jânio Quadros — que, Presidente da República, mandou que os funcionários públicos usassem slack, proibiu rinha de galo, corrida de cavalo em dia de semana e mesmo traje de banho nos concursos de beleza, permitindo o “uso de saiote” —, agora a história ensinada pelo Estado de São Paulo afirma que Jânio proibiu o uso de biquíni nas praias da cidade de São Paulo. Esclareço desde já, como janista que fui, que essa história de que os proibiu nas praias do Brasil é injúria e difamação. Eis o decreto presidencial: “Art. 1º Nos concursos de beleza, seleções de representantes femininas e semelhantes, as competidoras e participantes não poderão apresentar-se ou desfilar em trajes de banho sendo tolerado o uso de saiote. Art. 2º As autoridades locais, encarregadas da Polícia de Costumes, tomarão as providências para o fiel cumprimento do estabelecido no artigo anterior.”

Pois é, nesse festival de besteiras, parece que se decidiu também que a Lei Áurea foi sancionada por D. Pedro II, não pela Princesa Redentora Dona Isabel. Talvez tenham lido mal o que escrevia Odylo Costa, filho, nas vésperas daquele tragicômico 25 de agosto de 1961: que Jânio era um personagem da dinastia dos Bragança, “didático, ginasiano, professor secundário detestável como foi Pedro II”, com o “mau-gosto literário com que Pedro II escrevia a Camilo: ‘Aí lhe mando o soneto hodierno… Sigo hoje para a Lusa Atenas…”. Odylo perguntava se era Jânio ou Pedro II quem escrevia “Meu dia é todo ocupado no serviço público…”; e previa: Jânio “tem a mania renunciatória dos Bragança, e meu receio é que um dia o lado Pedro II, que ameaça, mas não efetiva, a troca do dever de reinar pelo prazer de ensinar, seja subjugado pelo côté Pedro I, que sai mesmo barra a fora e danem-se!”

Pois o Stanislaw, ou o Sérgio Porto, não sei bem, escreveu um fabuloso samba, o Samba do Crioulo Doido: “Foi em Diamantina onde nasceu J.K. / Que a princesa Leopoldina a resolveu se casar / Mas Chica da Silva tinha outros pretendentes / E obrigou a princesa a se casar com Tiradentes. / Joaquim José, que também é da Silva Xavier / Queria ser dono do mundo / E se elegeu Pedro Segundo / Das estradas de minas, seguiu pra São Paulo / E falou com Anchieta / O vigário dos índio aliou-se a Dom Pedro / Acabou com a falceta / Da união deles dois ficou resolvida a questão / E foi proclamada a escravidão.” (A grafia corresponde à exatidão histórica.)

A outra música do Sérgio, a Marcha da Bicha Louca, não cito aqui por não saber se é politicamente correta (o corretor do Word já me avisou: não use linguagem preconceituosa).

A correição na Secretaria de Educação paulista já demitiu os autores, antes mesmo de averiguar se tinham ou não razão. Afinal quem vai discutir com um modelo escolar mais avançado que o do Ministério da Educação e tão rico que dispensa o auxílio do FNDE? Leva a culpa a professora humilde que foi colocada para reescrever a História do Brasil e errou o trecho da “narrativa” a inventar e embelezar!!! O Brasil está “crioulo doido”.

************************************************************************************

Trágica Rússia

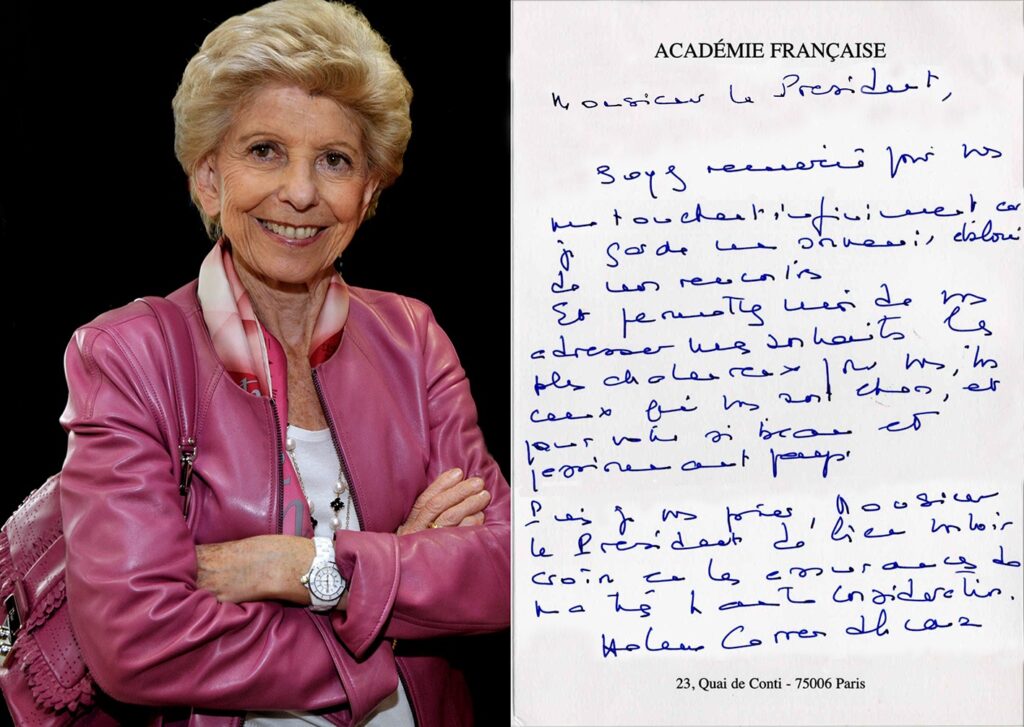

Faleceu há poucos dias uma grande escritora, Hélène Carrère d’Encausse, Secretário-Perpétuo da Academia Francesa (utilizo o título de sua função no masculino porque era assim que ela queria) desde a renúncia de Maurice Druon, em 1999. De origem georgiana — nascida em Paris, foi apátrida por muitos anos —, era especialista em Rússia e no universo eslavo. Foi uma amiga que recebeu a Academia Brasileira de Letras naquela Casa com a grande elegância que a caracterizava.

Madame Encausse era conservadora e simpatizava com Vladimir Putin. O começo da guerra da Ucrânia mudou sua posição. Curiosamente, um de seus livros mais importantes foi Le Malheur russe: essai sur le meurtre politique (A Tragédia Russa: ensaio sobre o assassinato político), em que sua descrição do papel do sangue na história da Rússia cai como uma luva sobre o novo “Czar de todos os povos”. Em 1988, data do livro, ele era comandante da KGB em Dresden, na Alemanha [ainda] Oriental.

Conheci Vladimir Putin pessoalmente. Eu o recebi como Presidente do Congresso Nacional em novembro de 2004. Escrevi então que “[embora] nas fotografias sempre apresente uma cara amarrada, é um jovem simpático, sabe rir, [é] lutador de judô e tem ares de saber zangar-se. É egresso dos quadros do Estado e tem tido mão forte contra os que querem a independência da Chechênia. Tem um gosto grande pelo futebol e sugeriu uma partida entre os parlamentares da Rússia e do Brasil. Achei boa a ideia — por delicadeza, é claro —, mas logo adverti que eu não figuraria na delegação, pois nem para árbitro tenho disposição.” Ele fora o último primeiro-ministro de Boris Iéltsin e estava no primeiro mandato como presidente, mas já era acusado de crimes de guerra, tendo ordenado a total destruição da capital chechena, Grozny.

Em sua análise do assassinato político na Rússia, Madame Encausse começa explicando ter encontrado “um laço entre a conquista ou a conservação do poder [na Rússia] e o uso do assassinato político, individual ou em massa, real ou simbólico”. Os horrores se sucedem séculos afora, com destaques curiosos como o fato de os dois mais conhecidos czares, Ivan, o Terrível, e Pedro, o Grande, terem matado com as próprias mãos seus filhos e herdeiros.

Depois de ter feito a farsa da renúncia e ser chamado pelo povo — cenas tão marcantes do filme de Eisenstein —, Ivan estava no final de seu reino de terror. Fizera uma purga na Igreja; matara amantes e esposas; matara os boiardos, a aristocracia feudal; com os oprichniks, um esquadrão de assassinos vestidos de preto aos quais às vezes ele mesmo se incorporava, destruíra cidades inteiras, começando por Novgorod, onde assistiu em praça pública, dias a fio, à tortura e execução de cada habitante; decimara os próprios oprichniks e depois os eliminara. Então, discutindo com o príncipe Ivan sobre o destino de uma cidade, Ivan IV abate-o com sua lança para javali.

Um século e meio depois, Pedro, que queria transformar a Rússia em um país do Ocidente, não aceita que seu filho Alexis — sua antítese, beato, arcaico, pouco inteligente — se refugie no exterior. Torturado, o príncipe confessa conspirar contra o pai e é aprisionado até a execução pelo próprio Pedro. Mas, enquanto Ivan IV se desesperou, encomendou orações pelos 3470 assassínios, muitos deles múltiplos (“teus servidores de Novgorod, ao todo 1505 pessoas”), e morreu demente pouco depois, Pedro, o Grande, viu no sangue derramado o símbolo do passado que afastava, pensando agir como rei e não como pai.

Escrito quando terminava o regime soviético, Madame Encausse fazia votos de que finalmente o desaparecimento, o “assassinato simbólico” de Lênin livrasse a Rússia dos assassinatos reais. Mas a prolongada tirania de Putin mostra que nada mudou.

Se o Legacy que levava o mercenário Yevgeniy Prigozhin foi explodido para punir a ousadia da dissidência ou como exemplo para evitar qualquer pensamento discordante, a amplitude dos crimes de Putin se estende desde os “de guerra” até os envenenamentos, radioativos ou exóticos, dos adversários. A divisão das forças armadas em relação à Ucrânia é abafada. O império do ditador sobre todas as Rússias é revigorado.

A tragédia russa, toda assinalada pela violência e pelo assassinato, está longe do fim. Qualquer que tenha sido a origem da explosão do avião de Prigozhin, a origem real ninguém retirará de Vladimir Putin.

************************************************************************************

Agosto Desgosto

Tenho a fama de ser supersticioso, e sou, mas não sei se mais do que a maioria das pessoas. Não tenho simpatia pelo mês de agosto. Agosto rima com desgosto. O nome vem do jovem Caio Otávio, já Gaius Julius Caesar Octavianus ao ser adotado pelo tio, depois Imperator Caesar, ao derrotar os assassinos, e Imperador César Augusto, ao aceitar modestamente a condição de fundador do Império e de filho do deus Julius. Dado ao oitavo mês do calendário romano, Sextilis, que já fora o sexto, acabou sendo um mês diferente.

É o mês em que se celebra a Assunção de Nossa Senhora, que vai ao encontro de seu Filho no Céu, e da morte também de Santa Clara, São Domingos, São Bernardo e Santo Agostinho, santos grandes. Mas para Portugal foi um mês fatídico desde o desaparecimento, em Alcácer Quibir, do rei menino D. Sebastião I, mal saído dos seus 21 anos, no desejo de se igualar aos avós D. João III e Carlos V, um seu sucessor como rei de Portugal, outro rei de Espanha e imperador do Sacro-Império: ele se tornou sonho, o Encoberto, o Desejado. Outro desastre de agosto foi o assassinato de Henrique III por Jacques Clément pouco tempo depois que, para reunificar a França dividida pelas guerras de religião, fizera assassinar os poderosos Guise. Sem ser política, mas quase real, foi a morte de Lady Di, em estranho desastre do Rolls-Royce do namorado milionário.

Para a política brasileira o mês também não é bom. Tivemos as mortes de Getúlio Vargas, com o tiro no peito que matou a UDN, de Juscelino Kubitschek, também ele num desastre de automóvel, esse estranho e suspeito, e de Eduardo Campos, na queda do jatinho em que fazia campanha para Presidente. O Jânio Quadros, que tinha a mania da renúncia, renunciou num 25 de agosto, deixando o Brasil na urucubaca que nos levou aos anos de chumbo e a tantas dificuldades.

Pessoalmente é um mês marcado pela perda de grandes e queridos amigos. O primeiro e maior Odylo Costa, filho, o extraordinário poeta, que me abriu tantos caminhos e cuja presença me acompanha vida afora, imagem de bondade e de coragem. Pouco tempo depois foi Glauber Rocha, ainda mais moço, passando como um furacão que construía, em vez de destruir. Alceu Amoroso Lima, Doutor Alceu no título respeitoso que todos na Academia Brasileira de Letras dávamos à figura veneranda que ainda mantinha a mocidade com que levara nos ombros Graça Aranha, que desancara com a nossa Casa, fez uma enorme falta. Bem depois foi a vez de Jorge Amado, outro cuja vida foi uma lição de inteligência e sabedoria.

Nada foi tão horrível quanto os crimes da destruição das cidades de Hiroshima e Nagasaki, monstruosidade que nenhuma racionalização me fará aceitar.

Desgosto de agosto, portanto. Mas confesso que marrom, pinguim de geladeira, bicho empalhado, tecido de quadradinho, jangada de osso, dente de elefante, folhinha de mulher nua e escada sem corrimão não têm minha simpatia.

Tenho que me precaver, pois, quando tinha seis anos, ouvi minha avó gritar: “Botaram mau-olhado no José!” Senti logo o queixo caído, moleza e dentro dos olhos aquele frio dos olhos excomungados. Uma coisa terrível. Minha mãe mandou buscar a tia Tomásia, benzedeira de fama, que não vacilou: “É carga grande.” E pegou um olho verde de pião roxo, planta que espanta qualquer desgraça. Nunca mais deixei de ter uma no quintal.

A Tomásia molhou o galinho num pires de água e começou a benzer meu corpo: “Sai, malefício, do corpo desse menino, que Deus me deu poderes de expulsar maus-olhados e olhos excomungados. Vai para as profundezas do Inferno que essa criança pertence a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.” Foi tiro e queda. Mas recomendou: “Dona Kiola, tenha cuidado com seu filho, pois ele é fraco para inveja e coisa feita.” Conselho para o resto da vida.

A invasão dos bárbaros

Nos países desenvolvidos, há uma neurose nova: a invasão dos bárbaros. Não é mais aquele temor que no passado acometia as cidades-Estado, a confrontação dos impérios com as hordas desconhecidas que avançavam para o saque e a destruição. Não são os hunos nem os turcos nem os mongóis: são os emigrantes, fugitivos da miséria, desejosos de melhor futuro, que se esgueiram pelos aeroportos, se escondem nas estradas, atravessam, sorrateiros, rios e cercas de arame farpado, enfrentam polícias, leis de restrição à imigração e, obtendo sucesso em sua aventura, começam a outra, a da sobrevivência, enchendo as ruas como pedintes, vendendo quinquilharias e ilusões, correndo do cassetete dos vigilantes, segregados e vilipendiados pelos nacionais.

A Europa está ferida por essa nova face das migrações humanas. Vem gente de todos os lados, dos antigos países da Cortina de Ferro, da África sofrida e enferma, das antigas colônias da Ásia e da América. O que fazer? O mundo ficou pequeno, e aspirar a uma ascensão social está apenas numa passagem e na coragem de abandonar as próprias raízes. Deixam famílias, amigos, pátrias e vêm sofrer as humilhações das minorias.

Na Inglaterra, os jornais noticiam nesta semana que nem os súditos da rainha, ingleses, já na terceira geração de egressos da Índia, escapam da rejeição.

Nos Estados Unidos, a sociedade fracionada, de tantos grupos e etnias, recusa-se a aceitá-los, repelindo suas culturas e suas crenças.

Nessa paisagem humana, o exemplo da América Latina é diferente. Nossas raízes ibéricas trouxeram a capacidade de promover a miscigenação cultural. Os espanhóis e os portugueses aprenderam, séculos e séculos, com a península ocupada por judeus e árabes, a conviver com a divergência, a aceitar a convergência.

Quando ocorreu o encontro entre as civilizações pré-colombianas e pré-cabralinas, os colonizadores foram capazes de superar a tragédia do enfrentamento e de começar um processo de assimilação e mestiçagem que construiu a sociedade racial que temos, com valores próprios, expressão da nossa identidade. Com eles, resistimos à uniformização da globalização.

A reação dos países ricos ao que chamam de “o perigo da emigração” está no terreno da fobia, cuja matriz é a discriminação racial, numa era em que se decifra o genoma humano e se pode conhecer, através das descobertas biológicas, os troncos dos diversos grupos que formam a humanidade e que, no desejo de sobrevivência, também migraram em correntes que se dispersaram em busca de comida e de segurança e fugindo dos desastres climáticos.

A globalização econômica é incompatível com a globalização das raças. Aquela quer um mundo de ricos e faz com que os outros se afastem e fiquem presos à miséria, ao desemprego e à fome.

O Brasil, particularmente, já venceu o gargalo da segregação racial. Temos uma sociedade democrática, fora das superioridades (?) étnicas.

Nossas discriminações são outras: a maior de todas é a da concentração de renda, que gera problemas sociais. Esses, sim, nos separam, o que é uma coisa bárbara, mas sem a fobia de bárbaros.

A Casa do diálogo

Durante a maior parte de minha vida o começo do mês de fevereiro significava a abertura da Sessão Legislativa. Como acredito na “liturgia” das instituições, pois a ação concreta depende das vontades e estas do caráter simbólico dos gestos e das palavras, sempre a essas solenidades dei grande importância. Chega-se a elas com as expectativas do que será construído nos próximos meses, com a reflexão sobre como se pode contribuir para alcançar o objetivo da política, que é o estabelecimento da justiça social.

Algumas vezes me coube o papel de protagonista, mas sempre pensei que, igual a todos os senadores e deputados, tinha um trabalho que exige a sedimentação de uma profunda consciência moral de nossas responsabilidades, a obstinada decisão de não cometer erros, de jamais aceitar qualquer arranhão nos procedimentos éticos que devem nortear nossa conduta.

O Congresso Nacional é o cerne do sistema representativo. Nele está presente a diversidade de pensamento, das vontades, da necessidade dos cidadãos de todo o País, expressos nas palavras dos parlamentares. Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal o debate amplo e leal leva à solução das controvérsias.

Este ano, durante o recesso do Legislativo, os três Poderes foram vítimas de uma brutal agressão por pessoas que diziam expressar uma opinião: a da rejeição às instituições, da rejeição ao próprio Estado de Direito. Essa é a única opinião que não pode jamais ser aceita, pois significa a autodestruição da sociedade. Sem reação, teríamos não apenas a destruição dos prédios, que podem ser recuperados, mas do próprio instrumento que garante a liberdade de expressão, que é o Estado.

Como as outras instituições democráticas, muitas vezes o Congresso Nacional foi fechado. Nunca havia sido fisicamente destruído. Mas sempre houve um grupo de homens que lutou pela sua existência, por seu funcionamento, sabendo que a sobrevivência das instituições é a sobrevivência da Nação.

“O que é o poder civil?”, perguntava Milton Campos; e respondia: “É a brigada de choque dos políticos que compõem o Congresso.” É o poder civil que garante a democracia; sem a soberania do poder civil qualquer regime é apenas um jogo de cena.

O Estado é o instrumento do bem-estar social, mas o desenvolvimento social só terá êxito com o desenvolvimento econômico. E sabemos que a economia de mercado não é boa distribuidora de renda, que é necessário que o Estado seja forte para assegurar uma sociedade justa.

O Brasil foi feito pelo diálogo, pela compreensão dos homens, pelo gênio dos seus políticos. A troca de ideias é o principal instrumento de que dispomos para enfrentar as emergências nos trágicos problemas da fome, do desemprego real, do acesso à saúde, à educação, à segurança, à cultura, da desigualdade de renda, da destruição do meio ambiente, da falta de infraestrutura.

A democracia não é apenas o melhor dos regimes: é o único caminho.

Cultura, minha causa

Por duas vezes me despedi — coisa de que não gosto — do Senado Federal: como Senador pelo Maranhão, em 14 de março de 1985; como Senador pelo Amapá, em 18 de dezembro de 2014. Da primeira vez eu me preparava para assumir a Vice-Presidência da República, acompanhando o Presidente Tancredo Neves; da segunda vez eu deixava, depois de sessenta anos, de participar da política representativa.

Aconteceu, em 1985, a tragédia que levou a vida de Tancredo. Colocou-se para mim a responsabilidade de conduzir a transição democrática, e ela foi feita, com a Assembleia Constituinte que convoquei promulgando a nova Constituição do Brasil. Para assegurar sua elaboração com total independência, estabeleci um regime de liberdades — de representação política, legalizando os partidos de esquerda, até então proibidos; de representação sindical, legalizando os sindicatos e as confederações sindicais; de imprensa, de expressão etc. Dei espaço no Estado para algumas áreas fundamentais, criando os ministérios da cultura, da reforma agrária, da ciência e tecnologia e o IBAMA.

A cultura foi a minha causa parlamentar, aquela que definimos como principal na nossa atuação, que marca o papel que temos ao passar pela vida pública. Para lembrar dois exemplos de Parlamentares que tiveram uma causa marcante para si e relevante para o País, cito Joaquim Nabuco, com a abolição, e Nelson Carneiro, com o divórcio. A minha foi a cultura, por ela lutei e a ela dei instrumentos.

Pouco depois que cheguei ao Senado, em 1972, apresentei um projeto de incentivos para a cultura. Ele não avançava. Então, como último gesto antes de renunciar para ocupar a Vice-Presidência da República, o apresentei pela quinta vez. E tive a felicidade de sancioná-lo em 1986. No Congresso deram-lhe o nome de Lei Sarney. O governo que sucedeu ao meu fechou o Ministério da Cultura e revogou a Lei de Incentivos à Cultura para, pouco depois, propor nova lei, nomeada Rouanet desde o projeto. No fundo o que se queria era esconder meu nome e meu pioneirismo.

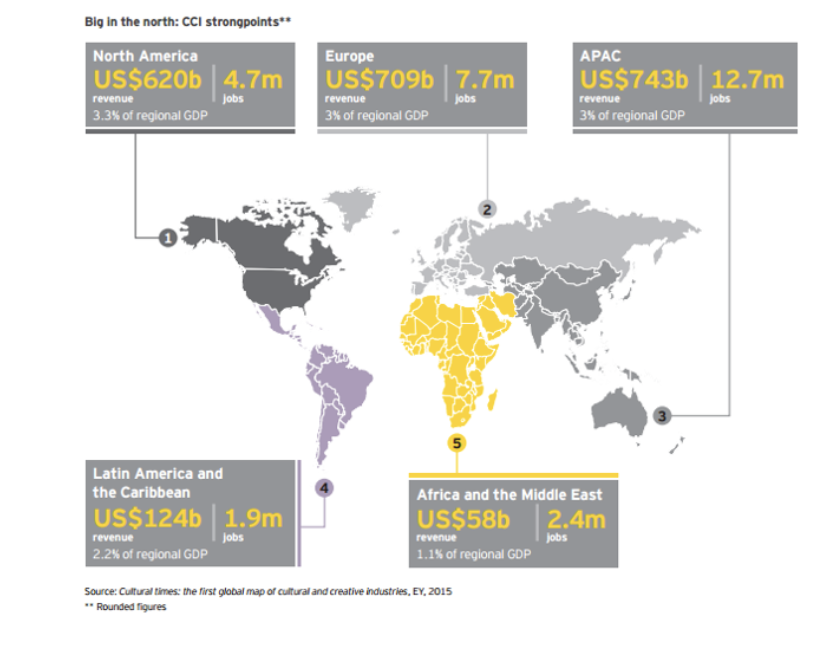

Sem rancores, ajudei, com Fernando Henrique Cardoso, a viabilizar este projeto. Depois disso, muitas vezes, defendi a política de incentivos fiscais à cultura dos seguidos ataques de setores que a consideram um peso no Estado. Já mostrei muitas vezes que as grandes potências a incentivam e dela têm imenso retorno, sendo parte importantíssima de seus PIBs. Aqui mesmo a participação da cultura nas rendas do País é muito expressiva.

As consequências do investimento na atividade cultural são individuais, pois cada obra de arte é uma criação única que, materializada, assume vida própria e exprime a essência dos sentimentos do povo. E são coletivas, pois o caminho para um país manter sua identidade, tornar-se forte, é a cultura. Não há grande nação que não tenha uma grande cultura. Uma grande potência não pode ser uma potência militar, uma potência econômica, não pode ser uma potência política, se não for uma potência cultural.

Também me preocupei muito com a política do livro e da leitura. Propus e consegui a aprovação da Política Nacional do Livro, mas o Fundo Nacional Pró-Leitura, que também propus e foi aprovado no Senado Federal em 2011, infelizmente até hoje não virou realidade. A leitura é uma das peças-chaves, importantes, da formação dos jovens, do conhecimento dos adultos. É lendo que se abrem as portas, os horizontes da imaginação, a capacidade de compreender e a esperança de transformar o mundo.

Acredito que passei um quinto da minha vida lendo. Não tenho outro hobby, não tenho outra dedicação para encher o meu ócio, senão o prazer de ler.

É com grande satisfação que acompanho, agora, o renascimento do Ministério da Cultura. Espero que, com ele, renove-se o apoio do Estado à cultura, aos criadores de arte, nas suas diversas expressões, tanto eruditas quanto populares. É a cultura quem forja a identidade de um povo e quem o apresenta ao mundo. O Brasil valoriza, assim, a sua voz natural, o que é essencial para que exerça plenamente seu papel entre as nações.

*********************************************************************************************

Desigualdade e Justiça Social

Toda a minha vida pública teve como objetivo maior a busca da justiça social. Presidente da República, com o lema “Tudo pelo social”, com o pleno emprego — as taxas de desemprego chegaram à casa dos 2% —, programas de alimentação, criação do SUDS e do SUS, entre muitos outros, muitos milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza. Quando apoiei o Presidente Lula em seus primeiros governos tive a satisfação de ver a prioridade à área social e ao combate à fome. Agora, mais uma vez, concordo inteiramente com Lula quando diz que seu principal objetivo é o fim da desigualdade.

A igualdade entre os homens está nos grandes documentos políticos da História e também na interpretação da Igreja de sua função social. A Rerum Novarum já fazia Bernanos colocar, na boca de seu “pároco de aldeia”, a avaliação de que “a simples ideia de que o trabalho não é uma mercadoria […] perturba as consciências”. A constatação de que a renda dos 10% mais ricos equivale a mais de 50% da renda de todos os brasileiros é insuportável. Sem mudar essa relação não se acabará com a fome. É com esta visão que sempre considerei os postulados neoliberais que aplaudem as despesas financeiras e rejeitam os investimentos sociais uma pérfida inversão de valores. Falta-lhes visão do futuro e projeto de sociedade.

Há quase 25 anos apresentei o primeiro projeto instituindo cotas raciais no Brasil. Quero destacar que ali eu propunha 20% como cota mínima, pois, sendo negros e pardos a maioria da população, esse número pode e deve ser aumentado conforme as circunstâncias. As cotas eram necessárias para superar a opressão contra os afrodescendentes, que eu mostrava com dados fortes como o de que, entre os 1% mais pobres dos brasileiros 80% eram negros. A razão estava com José Bonifácio que, em 1825, falava já em “expiação de nossos crimes e pecados velhos”.

Tive uma grande satisfação em ver as posses das duas ministras que assumiam os dois novos ministérios dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial. A ministra Anielle Franco tem uma história de vida extraordinária, de grandes esforços e enormes sofrimentos, e mostra firmeza e determinação, que serão necessárias para vencer esse desafio multicentenário de tratar como iguais todos os brasileiros.

Sônia Guajajara é maranhense e de um povo numeroso em nosso Estado, apesar de ter sofrido grandes violências ao longo da História, inclusive o trágico episódio do Alto Alegre. Os povos que habitavam o nosso subcontinente antes do Brasil já não são dizimados como nos tempos de Vieira, que dizia já terem sido mortos, em meados do século XVII, mais de 2 milhões, mas continuam sendo assassinados e espoliados todos os dias, numa situação também intolerável.

Os caminhos para diminuir a desigualdade passam todos por um ponto fundamental — também esse assinalado há 200 anos por José Bonifácio: a educação. O ensino básico público e obrigatório foi criado pela Revolução Francesa, mas demorou um século para ser implantado na França. A Lei de 15 de outubro de 1827, em que D. Pedro I determinou que cada “cidade, vila ou lugares mais populosos” tivesse uma escola, também demorou a ser implantada no Brasil. Hoje, infelizmente, a desigualdade na oferta da educação é uma realidade; felizmente, alguns estados, como Ceará e Piauí, têm resultados que demonstram que o sonho da educação de qualidade para toda a infância brasileira é possível e está ao alcance da vontade política. E a decisão de fazer do antigo sonho realidade foi tomada pelo Presidente Lula.

Vivi muitas crises, todas centradas em interesses pessoais e corporativos. No caminho da Transição Democrática enfrentei muitas delas. Aprendi que, com determinação e prudência, elas passam, mais cedo ou mais tarde. O que fica é o que se constrói para todos, como o Estado de Direito, a Democracia e os avanços na Justiça Social.